コスト関連

店舗・オフィスの適正賃料の算出方法とは?売上からの決め方を徹底解説!

- 目次

賃借人が店舗・オフィス物件の賃料について検討する際には、適正賃料を把握しておくことが重要です。

「現在の賃料は妥当なのか?」「近隣相場と比べて適正か?」「契約条件を見直すにあたって、根拠となる情報が欲しい」

といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

店舗・オフィスの適正賃料はどのように算出されるのか?

賃借人が、意思決定の判断材料として適正賃料を把握したい場合、どのように調べればよいのか?

本記事では、店舗・オフィスの適正賃料を算出する5つの方法を紹介し、それぞれの特徴や使い分けのポイント、さらに売上に対する賃料の目安についても詳しく解説します。

適切なコストで契約を進めたい方や、将来的なリスクを回避したい方にとっても、有益な情報をお届けします。

適正賃料の算出方法

適正賃料の算出方法は以下の5種類があります。

- 積算法

- 収益分析法

- 差額配分方式

- スライド方式

- 賃貸事例比較法

それぞれの運営形態や経済状況によって適した方法があるので、違いを理解しておきましょう。

適正賃料の代表的な算出方法はこの5つ!

| 手法 | 主な用途 | 特徴 |

| 積算法 | データが少ない場合に使用 | 不動産の価値に基づく「積算値」を基準とする |

| 収益分析法 | 収益性が重視される業態向け | テナントの収益力をベースに賃料を決定 |

| 差額配分方式 | 複数テナントが入居する商業施設などでの賃料配分 | 総賃料を各テナントの収益性や立地条件に応じて公平に配分する手法 |

| スライド方式 | 賃料改定や契約更新時に使用 | 従前賃料に経済変動率を加味して新賃料を算出 |

| 賃貸事例比較法 | 新規契約や相場調査に使用 | 周辺物件の賃料事例をもとに適正賃料を判断 |

方法その1:積算法

不動産の「基礎価格」に、収益性を加味して適正賃料を求める方法です。

取引事例が少ないエリアや、特殊な用途の物件によく使われます。

計算式は以下の通りとなっています。

| 基礎価格×期待利回り+必要経費=積算賃料 |

基礎価格とは、不動産の経済的価値を示す価格で、原価法や取引事例比較法によって求められる期待利回りとは、不動産に対して期待される利回りのことです。

| 項目 | 説明 |

| 基礎価格 | 土地・建物の価格(鑑定評価額) |

| 期待利回り | 不動産が生むと見込まれる利回り(5%~10%が一般的) |

| 必要経費 | 維持管理費・税金など |

積算法は、不動産売買取引額を決める際に用いられる手法で、賃料算定にはあまり使われません。適切な賃料を決められますが、相場との兼ね合いもあるため注意が必要となります。

積算法のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| データが少なくても算出可能 | 市場相場とのズレが発生しやすい |

| 不動産の価値が明確なので資産価値の説明に使える | 市場競争力や収益性を反映しづらい |

方法その2:収益分析法

収益分析法は、企業の収益に応じて適正賃料を決定する方法です。収益分析法における企業の収益とは収益純賃料のことで、事業を行うことで得られる仮定の利益に基づいて算出されます。

収益分析法の計算式は以下の通りです。

| 収益純賃料+必要経費=収益賃料 |

賃貸人は、必要経費として減価償却費を必ず計上しなければなりません。

| 項目 | 説明 |

| 収益純賃料 | 営業利益から導く「賃料負担力」 |

| 必要経費 | 減価償却費・維持管理費など |

ホテルや店舗に用いられることが多い算出方法で、不動産の収益性に着目して賃料を求められます。収益純賃料を正確に割り出すのが難しいため、積算法や賃貸事例比較法と比べると説得力が劣ってしまいます。

収益分析法のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| 実際の収益に即しているため現実的な価格になる | 収益データの開示が必要・収益変動に弱い |

| 特に店舗・ホテル・事業用施設に適している | 不動産そのものの資産価値とはリンクしづらい |

方法その3:差額配分方式

差額配分方式は、複数のテナントが入居する商業施設などにおいて、総賃料を各テナントの収益性や立地条件に応じて公平に配分する方法です。

この手法では、施設全体の収益やコストを基準に、各テナントの負担割合を算出し、個別賃料を決定します。

差額配分方式の計算式は以下の通りです。

| 従前の支払賃料+ (適正賃料-従前の支払賃料) ×1/2~⅓ |

適正賃料は、 基本的には賃料改定時点における積算賃料 (基礎価格×期待利回り+必要経費) によっています。

差額配分方式のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| テナントごとの収益性に応じた公平な賃料設定が可能 | 配分基準の設定が複雑で、客観性の確保が難しい場合がある |

| 商業施設全体の収益性を最大化しやすい | テナント間で不公平感が生じるリスクがある |

方法その4:スライド方式

スライド方式は、従前の賃料を基準に、物価・地価・所得水準などの経済指標の変動率を加味して新賃料を算出する方法です。

主に賃料改定や契約更新時に用いられ、過去の契約履歴を活かしながら、経済状況の変化を反映した合理的な賃料調整が可能です。

スライド方式の計算式は以下の通りです。

| (従前の支払賃料 − 従前の支払賃料決定時の必要経費) × 変動率 + 改定時の必要経費 = スライド賃料 |

ここでの「変動率」は、土地・建物価格、物価、所得水準などの各種指数を総合的に勘案して設定されます。

| 項目 | 説明 |

| 従前の支払賃料 | 前回契約時に設定された賃料 |

| 必要経費 | 減価償却費・維持管理費など |

| 変動率 | 経済指標に基づく調整係数(地価・物価・所得水準など) |

スライド方式のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| 経済状況の変化を反映した合理的な賃料改定が可能 | 指数の選定や変動率の設定に専門的な判断が必要 |

| 過去の契約履歴を活かした調整ができる | 新規契約には適さない場合がある |

方法その5:賃貸事例比較法

賃貸事例比較法は、周辺の類似物件の賃料事例を収集・分析し、対象物件の適正賃料を判断する方法です。

新規契約や相場調査に広く用いられ、実態に即した価格設定が可能なため、最も汎用性の高い手法とされています。

▶ 手順

- 類似エリア・類似条件の物件の賃料情報を収集

- 面積・築年数・設備の違いを補正

- 自社物件に当てはめて相場と比較

賃貸事例比較法のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| 実態に即した市場価格が反映される | 事例収集の手間がかかる |

| 賃料交渉の際の「根拠資料」として使える | 相場が変動しやすいエリアでは定期的な見直しが必要 |

各算出方法の比較と使い分けのポイント

| 方法 | 向いているケース | 説明 |

| 積算法 | データ不足エリア、特殊物件 | 資産価値が重視される場合に有効 |

| 収益分析法 | 収益性が高い事業用施設(店舗・ホテルなど) | 収益力に即した賃料設定が可能 |

| 差額配分方式 | 商業施設など複数テナントの賃料配分が必要な場合 | 総賃料を収益性や立地条件に応じて公平に配分できる手法 |

| スライド方式 | 賃料改定・契約更新時、経済変動を反映したい場合 | 従前賃料に経済指標の変動率を加味して合理的に調整可能 |

| 賃貸事例比較法 | 標準的なオフィス・店舗、競争エリア | 相場と乖離しない価格設定ができる |

店舗・オフィス物件における適正賃料の目安

適正賃料の算出方法を理解したうえで、売上に対する賃料の目安も把握しておくと、より現実的な判断が可能になります。

物件における適正賃料は、用途によって異なる傾向があります。

一般的に、店舗は粗利の7~10%、オフィスは粗利の10~20%が目安とされています。

店舗・オフィスを運営していくにあたっては、賃料のほかにも光熱費や人件費など、さまざまな支出を売上から捻出しなければなりません。

その中でも賃料は毎月発生する固定費であるため、売上に対する賃料割合を適正に保つことが経営の安定に直結します。

賃料の目安が「20%以下」とされているのは、売上の変動に対して固定費の割合を抑えるためです。

また、店舗とオフィスで目安に差があるのは、それぞれの利益率やコスト構造の違いによるものです。

店舗はオフィスに比べて利益率が低くなる傾向があるため、賃料負担率も低めに設定されるのが一般的です。

賃料に影響を与える要因

店舗やオフィスの賃料は、さまざまな要因によって影響を受けます。

賃料に大きな影響を与える要因は以下の3つが考えられます。

・物件の状態

新築や築浅物件は、設備が充実しており、耐震性や省エネ性能が高いため、賃料が高くなる傾向があります。一方、老朽化した物件や設備が不十分な物件は、賃料が低くなる傾向があります。

・契約条件

長期の賃貸借期間を設定することで、賃料を抑えられる場合があります。また、賃料の支払い方法(月払い、前払いなど)によっても、賃料が変動する場合があります。

・経済状況

景気が良い時期は、不動産需要が高まり、賃料が上昇する傾向があります。一方、景気が悪化すると、空室率が上昇し、賃料が下がる傾向があります。不動産市場の動向も、賃料に影響を与えます。

人件費から見る適正賃料

適正賃料を判断する際には、上記の要因に加え、事業運営における重要なコスト要素である人件費も無視できません。特に、事業の収益性や持続可能性を考慮する上で、人件費と賃料のバランスを見極めることが重要です。次に、人件費から見る適正賃料について詳しく見ていきましょう。

人件費が決まる要素として、以下2つが考えられます。

- 労働集約性:人の手による作業が多い業態・業種は、人件費が高くなる傾向にあります。

- 需要と供給:人材確保のため、特定のスキルを持ち合わせている人に対して、報酬を多くした結果、人件費が高くなる傾向にあります。

固定費である賃料と人件費は、それぞれのバランスが重要です。人件費が高い業態・業種の場合、適正賃料は低めになる傾向があります。自社が目標とする利益率に合わせて、バランスの調整をしましょう。

店舗・オフィスが適正賃料かどうか決定づけるポイント

店舗・オフィスの賃料が適正かどうかを判断するには、物件の価値や立地、周辺相場など複数の要素を総合的に見る必要があります。

まずは、以下のチェックリストを使って、現在の賃料に見直しの余地があるかどうかを簡易的に確認してみましょう。

適正賃料の簡易チェックリスト

以下の項目に該当する場合は、「適正賃料の見直し」を検討する判断材料になります。

☐ 築年数が20年以上で設備が古いのに賃料が高い

☐ 駅から徒歩10分以上、またはバス便のみでアクセスが不便

☐ 周辺物件と比較して賃料が高い

☐ 契約更新時に賃料が上昇しているが、周辺相場は下落傾向

☐ 周辺エリアの集客力が低下している、または空室率が高い

☐ 売上に対する賃料割合が10%(店舗)・20%(オフィス)を超えている

このチェックリストを踏まえたうえで、以下の3つの視点から適正賃料を判断するポイントを詳しく解説していきます。

ポイントその1:物件の価値

店舗・オフィスの適正賃料を決定づけるポイントに、物件の価値があります。

物件の価値とは、以下のような建物自体の要素を指します。

- 構造

- 間取り

- 築年数

- 設備

- 面積

| 評価項目 | 詳細 |

| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC)や鉄骨造は耐久性が高く、高評価になりやすい。 |

| 間取り | 部屋数や配置が合理的で、生活動線がスムーズな間取りは高評価。 |

| 築年数 | 築10年以内は人気だが、20年以上なら大幅に価値が下がるケースが多い。 |

| 設備 | 空調・防犯・インターネット完備なら賃料が高めでも妥当。 |

| 面積 | 利用効率(動線・間取り)が悪い場合は、割安であるべき。 |

建物自体の要素は、店舗なら集客数、オフィスなら社員の利便性などを左右するため、継続的な経営を目指すにあたって重要です。物件の価値から判断する適正賃料は、面積の広さや設備が整っているなど、経営をしやすくなるほど高くなる傾向にあります。

ポイントその2:物件周囲の環境

物件周囲の環境は、店舗・オフィスの適正賃料を決定づけるのに重要な要素です。

物件周囲の環境は以下の項目が挙げられます。

- 駅からのアクセスしやすさ

- スーパーやコンビニなど人が集まりやすい施設があるか

| 評価項目 | 詳細 |

| 駅からの距離 | 徒歩5分以内であれば賃料は高めでも妥当。10分以上なら減額要因。 |

| 周辺施設 | 商業施設・飲食店・コンビニの有無は集客・利便性に影響。 |

| 地域の発展性 | 再開発や大規模施設の開業予定などで今後の価値も変動する可能性がある。 |

物件周囲の環境から判断する適正賃料は、従業員が働きやすく、顧客が集まりやすくなるほど適正賃料が高くなる傾向にあります。

物件周囲が利便性に優れていて集客が見込めると、適正賃料が変動するため注意が必要です。

ポイントその3:同じエリアの物件の相場

店舗・オフィスの適正賃料を決定づけるポイントとして、同じエリアの物件の相場が重要視されます。

相場の調べ方

- ポータルサイトで周辺物件の募集情報を見る

- 【不動産会社へのヒアリング】

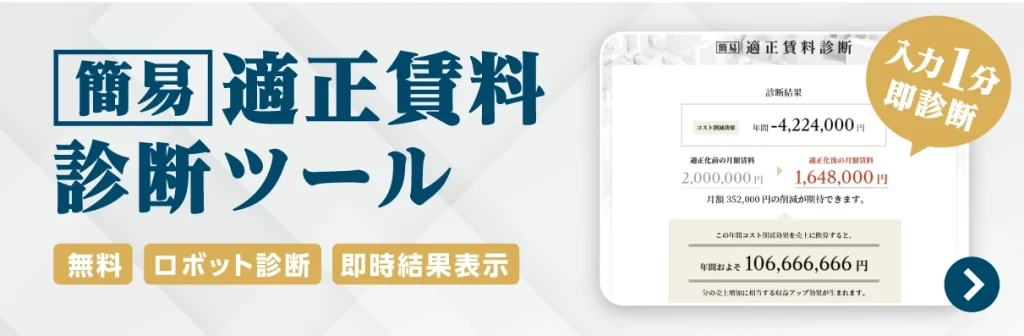

→ 管理会社や仲介業者から最新データを聞き取る - 【無料診断ツール】

→ ビズキューブ・コンサルティングの「適正賃料診断」を活用

適正賃料は、一般的に「賃貸事例比較法」によって算出されることが多く、周辺相場から大きく乖離した賃料設定は認められにくい傾向にあります。

そのため、賃借人としては、現在の賃料が同じエリアの相場と比べてどの程度妥当かを把握しておくことが、契約条件の見直しや今後の意思決定において重要な判断材料となります。

一方で、現状の賃料が相場よりも低い場合には、将来的に賃料改定の打診を受ける可能性もあるため、リスク管理の観点からも相場の把握が有効です。

店舗・オフィスの賃料を適正化することで、コストの最適化や経営の安定化につながる可能性があります。以下の記事では、賃料相場をどのように調査すればよいかを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

適正賃料の鑑定は不動産鑑定士に相談するのが一般的

自社の店舗・オフィスが適正賃料かどうかを調べるには、不動産鑑定士に相談するのが一般的です。

不動産鑑定士とは、不動産の価値を鑑定できる国家資格の専門職で、主に不動産鑑定事務所や金融機関で働いています。

不動産鑑定士は調査した情報を分析し、より正確な賃料を割り出せるので、依頼の方法や依頼にかかる費用の相場を把握しておきましょう。

不動産鑑定士に依頼する流れ

不動産鑑定士に依頼する流れは以下の通りです。

- 不動産鑑定士のいる事務所へ鑑定を依頼

- 不動産鑑定士による調査

- 調査した結果を分析・評価

- 不動産鑑定評価書を作成

不動産鑑定士へ依頼してから不動産鑑定評価書を作成するまでに、約1カ月ほどかかるといわれています。

対象とする不動産の規模によっては、より時間がかかることもあるため、急ぎで不動産鑑定評価書が必要な方は早めの依頼が必要です。

不動産鑑定を依頼する際、不動産の権利証など書類が必要となることもあるため、依頼する事務所へ確認しておきましょう。

不動産鑑定士に依頼する費用相場

不動産鑑定士へ依頼する費用相場は、50~70万円ほどです。鑑定する不動産の難易度が高くなると、鑑定が可能な鑑定士も希少となり鑑定費用も高くなる傾向にあります。

また、事務所の調査方法や事務所の規模によっても調査方法や調査費用が変わるため、見積もりをとっておきましょう。

費用が高ければ精度が高いとは言い切れないため、不動産鑑定の依頼をする際は、実績や得意分野もあわせて確認しておきましょう。不動産鑑定事務所へ直接問い合わせることで、不動産鑑定にかかる費用の見積もりがとれます。初回無料で行っている事務所もあるため、ぜひ検討してみてください。

ビズキューブ・コンサルティングでは、適正賃料を鑑定できる不動産鑑定士が在籍しています。納得のいく結果が出せるよう、まずは無料相談を活用してみましょう。

適正賃料の鑑定にはビズキューブ・コンサルティングの無料賃料適正診断へ

適正賃料の鑑定には膨大な情報を分析し、複雑な算出方法を用いなければいけません。店舗・オフィスの適正賃料の目安は粗利の7~20%以下とされていますが、経済状況によってその考え方も変わってくるでしょう。

適正賃料の鑑定は、不動産鑑定士へ依頼するのが一般的です。事務所によって得意とする分野や調査費用に違いがあるため、事前に見積もりをとってから依頼しましょう。

ビズキューブ・コンサルティングでは、無料賃料適性診断が行えます。不動産鑑定士を含む専門スタッフが対応しており、業種や規模も問いません。適正賃料を正確に把握して、経営を安定させたい方はぜひご活用ください。