年間約5,000件実施されている

3分で完了する『賃料適正診断』

年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?

成功事例を確認するコスト関連

賃料増減額請求権とは?借地借家法32条1項の法律を解説

- 目次

※この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。

「賃料が高すぎるからオーナーへ減額を要求する」や、「オーナーから賃料が低すぎるので増額が要求された」など、貸主・借主のいずれかが相手に対して賃料の変更を要求することはルール違反だと思っていませんか。

実は、賃貸物件を適正な価格で提供し、借主・貸主双方の権利を保護する目的で制定されたのが、借地借家法第32条です。

この法律により、環境の変化に応じて、借主・貸主の双方が賃料の増減を請求することが認められています。

法律が整備された背景は、バブル崩壊後に不動産価格が大幅に下落し、既に契約していた借主の賃料と新規入居者の賃料差額が大きくなり、賃料の決定方法が社会問題化したためです。

このような状況を受けて、借主・貸主の双方が適正な賃料を請求できるようにするため、借地借家法第32条が制定されました。

借地借家法第32条1項では、次の通り、借主と貸主の双方に賃料の増減を請求する権利が認められています。

“建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。"

「土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」とあるように、賃料の適正化において大切なのは、根拠となるテナントの市場価格を常に把握しておくことです。

本記事では、賃料の適正化について、賃料増減額請求権や借地借家法が必要な理由、適正価格について詳しく解説します。

適正価格を知ることによって、現在よりも賃料が減額できるかもしれません。ぜひ最後までお読みください。

賃料増減額請求権とは

賃料増減額請求権とは、賃料の改定を合理的な金額に改定する権利のことを指します。

不動産の価値は日々の経済情勢などによって変動します。

実は、長期間契約しているテナントの賃料が変化しているにも関わらず、契約時のままの賃料が維持されている可能性があります。

賃料の増減は借地借家法32条に基づいて請求できます。特に減額の申し出については、契約当初と比べて状況が変化した場合に認められるという点で、「事情変更の原則」と類似した考え方に基づくものと一般に理解されています。

「事情変更の原則」は、契約締結時に当事者が予想できない社会事情の変更が生じて、契約内容の維持が不合理だと認められる時に、契約の変更や解除をできる原則のことです。

このため、根拠が薄く単純に「値段を下げてほしい」というだけの交渉なら基本的には認められませんので注意が必要です。

賃料減額の法律で借地借家法がなぜ必要なのか?

現在の借地借家法が整備されたころは、バブル期前後の物価や地代や周辺テナント、人流の増減などによって、不動産の価値が大きく変わってきていたことが大変な問題となりました。

過去に数度、法律ができる前から賃料改定の判例が存在したこともあり、法律として定められることになります。

借地借家法も旧制度から長い年月を経て法律が制定されてきた経緯があります。

なぜ、借地借家法が必要なのかというと、土地を借りる借主と、土地や建物の権利を保有する貸主の双方の立場の差を埋めるための法律だからです。

通常の契約だけでは、土地や建物の権利を保有している貸主の方が強く、借主の方が立場が弱くなりがちでした。

貸主側から一方的に契約破棄することができる状況では、減額の主張に妥当性があっても、交渉なんて出来ません。

そのため、借地借家法は双方の立場を可能な限り平等にする、つまり「借主の保護」を主な目的として整備されました。借地借家法について、以下の記事でも詳しく解説しておりますので詳細を確認したい方は、あわせてご参考ください。

賃料減額の際の交渉が、単なる「賃料を下げて欲しい」という言い分に終始してしまうと、「賃料を下げたくない」という貸主側の主張のぶつかり合いで水掛け論となってしまい、スムーズに賃料減額が行われません。

法律上のルールに従っての主張であれば、交渉もスムーズにできるでしょう。

ただし当然ですが借主は、なぜ現在の賃料が「不相当」なのか、その根拠となる資料をもとに貸主に説得する必要があります。

ビズキューブ・コンサルティングでは簡易的に適正価格を調べることができるシミュレーションをご用意しております。下記の賃料診断シミュレーションをご利用ください。

また賃料減額交渉にあたり、根拠となる資料の収集・分析が必要な場合には、ビズキューブ・コンサルティングが専門的なサポートを提供いたします。お気軽にご相談ください。

賃料増減額請求権の成立要件と効力発生時期

賃料増減額請求権を行使するためには、現在の賃料が不相当となったことが要件となります。つまり、契約当初の賃料が、現時点の状況に照らして適正でないと判断される場合に限り、増額または減額の請求が可能となります。

この「不相当か否か」の判断にあたっては、以下のような要素が考慮されます。

不相当性の判断要素

- 経済事情の変動:物価の変動や景気の変化などにより、契約当初と比べて賃料が不相当となった場合。

- 近隣同種物件との比較:周辺の同種物件と比べて著しく高額または低額である場合。

- 土地・建物の価格変動:不動産の市場価値が大きく変動した場合。

- 公租公課の増減:固定資産税や都市計画税などの負担が大きく変化した場合。

効力発生時期

賃料増減額請求権は「形成権」とされており、請求の意思表示が相手方に到達した時点から将来に向かって効力が生じることが、最高裁判例(昭和32年9月3日判決)により認められています。

もっとも、上記のような判例がある一方で、実務上は訴訟提起時以降の賃料について裁判所が減額を認めるケースも存在します。これは、訴訟の中で減額の意思表示が明確にされている場合など、状況によっては一定の遡及が認められる可能性があるため、個別の事情に応じた判断が必要です。

参考:裁判所「事件番号: 昭和30(オ)460 貸事務室明渡請求」

賃料適正化は互いの権利|借地借家法32条1項について解説

貸主に対しても、借主に対してもお互いに増減額の請求を行う権利は、借地借家法で定められています。

借地借家法が整備されたことで双方が賃料に関する申し出の権利があります。

ただし、賃料の減額は「単に下げたい」という希望だけでは認められません。借地借家法第32条第1項に基づく賃料増減額請求権の行使には、現在の賃料が不相当であることが要件となります。

この「不相当性」の判断にあたっては、以下のような要素が考慮されます。

- 土地や建物への税金等の公租公課が大きく増減した

- 土地や建物の価格が大きく上昇あるいは低下した

- 近隣の土地や同種の建物の賃料に比べて著しく不相当となった

例えば、都市計画税の大幅な変動、不動産相場の急激な変化、近隣物件と比べて著しく高額な賃料などが該当する場合、賃料が不相当と判断される可能性があります。

このように、賃料減額の意思表示をする場合、根拠となる説得材料を準備する必要があります。賃料減額を請求できる条件について、より詳細に把握したい方は、以下の記事もあわせてご参考ください。

貸主・借主双方が納得せず、賃料に関する合意形成が無い場合は、トラブルが発生して関係の悪化を招く場合もあります。

最悪の場合、訴訟へと発展するケースもあります。

貸主・借主双方の権利であるが故に、双方の合意形成が最も大切です。

特約によって減額交渉が不可能な可能性はあるか

賃貸契約書には、賃料に関する特約が記載されている場合があります。たとえば、「一定期間は賃料を変更しない」「自動的に賃料を増額する」などの条項です。

しかし、借地借家法第32条は強行法規であり、普通借家契約においては「賃料を減額しない」という特約は無効とされる可能性があります。一方で、「賃料を増額しない」という特約は有効です。

また、定期借家契約の場合は、減額しない・増額しないという特約はいずれも有効とされる可能性が高く、契約内容に従った運用が求められます。

そのため、契約形態や特約の内容によって、賃料交渉の可否が異なる点には注意が必要です。実際の交渉にあたっては、契約書の条文や法的な解釈を踏まえた対応が求められます。

判例と法的根拠

実際に、最高裁判所の判例(平成17年3月10日)では、賃料自動改定の特約があっても、借地借家法第32条に基づく減額請求は妨げられないと判断されています。

参考:裁判所「事件番号:平成14(受)1954 賃料請求本訴,同反訴事件」

適正価格とは

賃料の最適化をする上で、貸主・借主双方の合意形成を得る為には、適正な価格を知ることはとても重要です。テナントの価格を決める要因となりやすいポイントは、7つあります。

| テナントの価格を決める要因 | |

| 設備 | 築年数 |

| 間取り | 立地条件 |

| 物件構造 | 周辺環境 |

| 自店舗が周囲に与える影響 | |

特に、環境の変化が多い都心部は価格変動が頻繁に行われている為、テナントの契約を結んだ後の適正価格の把握が難しい状態です。

契約締結時は仮に適正価格であったとしても、長期契約に伴い適正価格と異なる賃料を払い続けている可能性が考えられます。

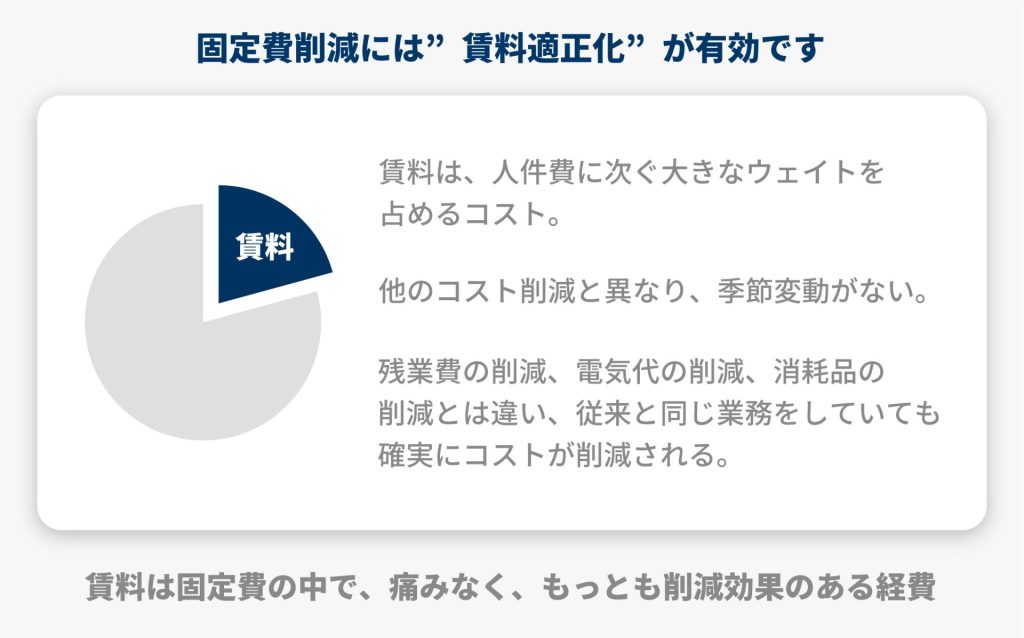

賃料は、固定費の中では、人件費に次ぐ経費科目です。賃料が適正価格になることで固定費が下がり、損益分岐点売上高が下がるので、利益の拡大に繋がる可能性があります。

経済環境が大きく変化する時代、賃料の適正化は重要性を増す

借地借家法はバブル崩壊後の不動産価格の下落に伴う、社会問題を解決することを目的に、法整備されました。

バブル崩壊後も、経済環境の変化は続いています。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災、2020年3月から始まったコロナ感染症対策。そして、ウクライナ問題に、パレスチナ・イスラエル戦争。

経済環境の変化とともに、不動産市況も常に変化しており、適正価格の判断基準が難しくなっています。

- 賃料の適正価格を知りたい

- 賃料交渉で貸主とのトラブルを避けたい

- 上記に対応するリソースがない

上記のような悩みを抱えているのであれば、賃料適正化の専門家に任せることで多く払っている賃料を抑えられるかもしれません。

賃料は支出の内訳の中でも占める割合が大きなコストとなっており、賃料減額ができれば、投資原資の創出に繋がります。

賃料減額を将来的な成長に向けた投資に充てることも可能にします。

賃料減額が実現した後に、設備投資や優秀な人材の確保に繋がる基盤づくりができれば、自社の利益の拡大に繋がるでしょう。

賃料減額が認められた判例

借地借家法32条1項に基づく賃料の増減請求について、最高裁判所は、契約上に賃料自動増額などの特約が存在していた場合でも、同条の適用が妨げられるものではないと判断しています。

実際に最高裁で賃料減額請求が認められた事例を紹介します。

最高裁判所 平成17年3月10日判決

事案の概要

貸主が借主の営業に適した大型スーパーストアを建築して賃貸するオーダーメイド賃貸で、借主が貸主に対して賃料減額請求したことが紛争のきっかけとなりました。

貸主は借主の賃料減額請求には応じず、賃貸契約書の特約に基づく増額改定が行われたと主張し、借主に対して未払賃料と遅延損害金の支払を求めました。

賃貸契約書の内容

貸主が将来に渡って安定した賃料収入を得ること等を目的として、3年ごとに賃料を増額するものとし、初回改定時は賃料の7%を増額し、その後の改定時は最低5%以上を増額する旨の特約を付した賃貸借契約が締結されていました。

判決内容

最高裁判所は、借地借家法第32条第1項の規定は、強行法規であり、賃料自動改定特約等の特約によってその適用を排除することはできないものであるとし、借主の賃料減額請求の行使を認めました。

引用元:賃料減額請求とは?法的根拠・効果発生時期・交渉時の注意点も解説

この判例は賃料の相場を著しく離れていることが原因で認められています。

賃料減額に関する訴訟問題でも、賃料相場だけで主張する場合は、著しく相場から離れていない限りは認められないことが多いのが現状です。

実際に裁判で賃料減額が認められた事例は確かにあるのですが、一番の理想は、交渉で互いに納得した形で解決することです。

賃料減額は、ただ申し出ればよいというものではありません。客観的な判断ができずに、交渉決裂後に、調停や訴訟にまで発展するケースも多々あります。訴訟まで進んでしまうと、貸主との関係が悪化して、修復不可能な状態になってしまう場合も考えられますので注意が必要です。

借地借家法が整備されたのは、貸主と借主の立場の差をなくすためにあります。

一方的に貸主が強い立場にあった時代は終わり、現在は借主も賃料減額の申し出を行うことは法律の整備により、以前よりも行いやすくなりました。

とはいえ、賃料適正化を申し出る根拠を自社のみで取り組んだ場合に、根拠資料の準備が不十分で交渉が決裂してしまうことも考えられます。これから先も同じテナントを使い続ける限りは、貸主との関係は良好であることに越したことはないでしょう。

トラブルを避けるには、調停や訴訟を起こす前の交渉の段階で円満に賃料減額の問題を解決することが望ましいです。

賃料減額を成功させるためのステップ

賃料減額交渉を成功させるには、感情的な訴えではなく、論理的かつ根拠に基づいたアプローチが必要です。以下のステップを踏むことで、交渉の成功率を高めることができます。

ステップ1:市場調査を行う

賃料減額交渉を始める前に、現在の賃料が市場価格と比べて妥当かどうかを確認する必要があります。そのためには、近隣の同種・同条件の物件の賃料相場を調査し、客観的な根拠を得ることが重要です。以下のような情報収集方法が有効です。

| 情報収集の方法 | 詳細 | 具体例 |

| 不動産ポータルサイトでの賃料比較 | アットホームやTempodasなどのポータルサイトを活用し、同じエリア・間取り・築年数の物件の募集賃料を調べる。 | 「〇〇区・〇〇坪」と検索すると、現在の募集賃料が一覧表示される。平均賃料や中央値を算出することで、現在の賃料が相場より高いかを客観的に判断できる。 |

| 地域密着型の不動産会社への問い合わせ | ポータルサイトでは得られない「肌感覚」や「最近の傾向」を把握するために、地域の不動産会社に直接問い合わせる。 | Googleマップで「〇〇区 不動産会社」と検索し、「築10年以内・2LDKの賃料相場を教えてください」と具体的に質問する。可能であれば店舗訪問も有効。 |

| 過去の賃料推移データの収集 | 賃料が長期的に下落傾向にある場合、そのデータは交渉の根拠として有効。 | 国土交通省「不動産情報ライブラリ」で地域ごとの賃料推移を確認できる。 参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」 |

| 賃料適正診断を活用 | 現在の賃料が適正かどうかを診断できる。 | ビズキューブ・コンサルティングの「賃料適正診断」は、15万件の実態分析賃料データをもとに無料で診断可能。交渉前の根拠資料として活用できる。 |

ステップ2:根拠資料を準備する

賃料減額交渉を有利に進めるには、客観的な根拠資料の提示が重要です。以下のような資料を準備することで、交渉相手に対して説得力のある主張が可能になります。

| 根拠資料の種類 | 詳細 | 活用ポイント |

| 不動産鑑定評価書 | 不動産鑑定士が物件の立地、築年数、設備、周辺環境などを総合的に分析し、適正な賃料水準を算出する専門的な資料。 | 作成には費用がかかるが、信頼性が高く、交渉を有利に進める強力な根拠となる。 |

| 経済事情の変化を示す統計資料 | 地価公示(国土交通省)や消費者物価指数(総務省)などの統計データを活用し、賃料見直しの社会的・経済的背景を補強する。 | 賃料の上昇・下落が経済環境に起因することを示すことで、合理的な減額理由を提示できる。 |

| 賃料適正レポート | 民間の不動産調査会社や自治体が発行する、地域ごとの賃料相場や物件タイプ別の平均賃料をまとめた資料。 | 第三者の視点から賃料の妥当性を判断する材料として有効。交渉時の補足資料として活用できる。 |

特に、ビズキューブ・コンサルティングが提供する賃料適正レポートは、賃料適正化の分野におけるパイオニア企業として、20年以上にわたるノウハウと独自のデータベースを活用して作成されています。

このレポートは、15万件以上の実態賃料データをもとに構成されており、信頼性が高く、賃料交渉においても客観的かつ有力な根拠資料として活用できます。無料で診断を受けられるため、交渉前の準備段階での利用がおすすめです。

ステップ3:意思表示を文書で行う

賃料減額を正式に申し入れる際は、口頭ではなく文書での通知が必須です。特に「内容証明郵便(配達証明付き)」を利用することで、いつ・誰に・どのような内容を通知したかを公的に証明することができます。

通知文には、以下の項目を明記すると良いでしょう。

| 実施・明記すべき項目 | 記載例 |

| 減額を求める理由 | 近隣相場との乖離、経済事情の変化など |

| 希望する新賃料 | 現行賃料から○○円の減額 |

| 根拠資料の添付 | 適正賃料レポート、不動産鑑定評価書など |

内容証明郵便は、郵便局の窓口で手続きが可能です。文書の作成に不安がある場合は、行政書士や弁護士にチェックしてもらうと安心です。

ステップ4:専門家に相談する

交渉が難航する場合や、貸主との関係性に不安がある場合は、専門家に相談することが重要です。具体的には、以下のような専門家への相談をおすすめします。

| 相談先 | 依頼内容 |

| 弁護士 | 法的な観点から賃料減額の妥当性を判断し、交渉代理や訴訟対応も可能 |

| 不動産鑑定士 | 適正賃料の算出と評価書の作成 |

| 行政書士 | 内容証明郵便の作成支援や文書作成のアドバイス |

| 賃料削減コンサル | 独自のデータとノウハウを活用し、賃料減額をサポート |

状況に応じて適切な専門家を選ぶことで、法的リスクを回避しながら、冷静かつ効果的な交渉が可能になります。特に、専門家の支援を受けることで、感情的な対立を避け、事実と根拠に基づいた建設的な話し合いが実現します。

賃料減額で悩んでいるなら専門のコンサルタントに相談してみませんか?

賃料減額は無理だと諦めていませんか。

賃料減額は法律で認められた、貸主・借主双方の正当な権利です。

ただ、やみくもに賃料減額を貸主に申し出ても交渉が上手くいくとは限りません。

まずは、現在のテナント賃料の適正価格がどれくらいなのかを知る事が大切です。

適正価格の診断方法が不明ということであれば、賃料適正化のパイオニア企業としての、20年以上にわたるノウハウを持つビズキューブ・コンサルティングにお任せください。弊社は業界最大規模のサポート体制(東京・名古屋・大阪・福岡)で全国対応が可能であり、賃料減額もさることながら、貸主と借主の関係性の維持などステークホルダーを尊重した質の高いコンサルティングを心がけています。また不動産鑑定士をはじめ、経験豊富なコンサルタントや戦略担当者で専任チームを構成するため、徹底的なサポートが可能です。

まずは、現在の賃料が適正かどうかを無料で診断してみましょう。

診断は貸主に知られることなく行えるため、トラブルの心配もありません。どれくらいの減額が可能か、無料の賃料適正診断をお試ししてみてください。

※本記事の内容は一般的な情報提供であり、個別の法的判断には専門家への相談が必要です。

払いすぎている賃料、放置していませんか?

実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。

その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。

ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、

これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。

まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?

診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。

人気記事ランキング

人気記事ランキング