年間約5,000件実施されている

3分で完了する『賃料適正診断』

年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?

成功事例を確認するSDGs

SDGs経営とは?導入しない企業が直面するリスクと導入ステップを徹底解説

SDGsは世界的な目標であり、取り組まない企業には大きなリスクが伴います。

資金調達への悪影響、サプライチェーンからの除外、人材確保の機会損失などが生じ、サステナブルな事業活動が難しくなるでしょう。経営者がSDGsを理解し、自社で活用することが重要です。

SDGs経営とは

SDGs経営を一言で言うと、「SDGsの思想や理念を事業に活かすこと」です。事業を通じて社会課題を解決する持続可能な取り組みを指します。ボランティア要素の強いCSRとは違い、本業を通じた社会貢献だといえます。

そもそもSDGs(持続可能な開発目標)とは、持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標のこと。国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標で、17の目標(ゴール)とそれを具体的に数値化した169のターゲットから構成されます。

難しく聞こえるかもしれませんが、日本でいう「三方よし精神」と似ています。売り手と買い手がともに満足し、持続的に社会貢献も行うイメージです。「社会」が世界レベルになりましたが、本質的には日本企業が昔から大切にしてきた精神と重なります。

ここで重要なのが、いまやSDGsは世界共通の目標であり、企業経営において「前提条件」であり「共通言語」であるということ。つまり、世界中のステークホルダーとコミュニケーションを取る際には、企業がSDGsを導入することが重要視されているのです。企業の評価はSDGsというフレームワークの中でも判断される時代が来ています。

実際に、国内では大企業がSDGsへの取り組みを基準に取引先を選ぶなどの動きがあります。真摯にSDGsに取り組むことで、新たな事業パートナーや事業領域を獲得するなど、大きなビジネスチャンスが期待できるでしょう。

反対にSDGsを無視した企業はサプライチェーンから外されるおそれがあります。

以上のように、SDGsは企業にとって「リスク」にも「機会」にもなり得ます。企業には社会的責任が求められており、その要望に対応するか否かでステークホルダーの評価が大きく変わってしまうのです。無視することはリスクとなり、反対にSDGsに戦略的に取り組むことで、企業の存続基盤をより強固なものにできます。未開拓市場を獲得する機会にもなるので、ぜひ取り組んでいきましょう。

SDGsとESG

ここではSDGsに関してより深く理解できるよう、ESGの説明をします。具体的にはESGの定義、ESGとSDGsの関係、両者の違いを解説します。ESGとSDGsは別の言葉ですが、密接に関わり合っているので、いずれも企業経営には重要です。

ESGとは

ESGとは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の頭文字を取った言葉です。企業が長期的に成長するために大切な観点であり、投資の判断材料ともされています。なお、「企業がESGに取り組む」とは以下の3つの観点で経済活動をすることです。

環境(Environment)

二酸化炭素(CO2)排出量の削減、水質汚染の改善など

社会(Social)

適正な労働条件や男女平等など職場での人権対策、ダイバーシティなど

ガバナンス(Governance)

リスク管理のための情報開示や法令順守など

そして現代ではESGが「より良い経営をしている企業を表す指標」と考えられています。

なぜならば、企業に対してもサステナビリティが求められる時代だからです。従来は業績と財務情報で企業価値を測るのが主流でしたが、ESGのような非財務情報が重視されるようになりました。だからこそESGは健全な企業活動の指標であり、投資判断の指標でもあるのです。

一方でESGにも課題はあります。法令や世界共通の判断基準がなくESGの定義が乱立しているのです。つまり、同じ会社のESG経営に対して、調査会社によって全く異なる評価が下される可能性があります。現状はそれぞれの調査会社の裁量で指標が作成されているため、ESG経営に取り組む企業にとっては、目指す方向性を見極めづらいところがあります。今後は改善されていく可能性もありますが、ESGのデメリットを理解した上で取り組むことが大切です。

SDGsとESGの違い

SDGsとESGの違いは、「活動に取り組む主体」です。まずSDGsは国や自治体に留まらず民間企業や個人も含めてすべての人が取り組むべきものです。一方でESGは企業や投資家が活動の主体です。つまり、ESGは企業経営において取り組む課題なのです。また、ESGは企業価値を測る指標になるので、投資や資産運用で活用されることが多いです。このようにSDGsとESGは目指す方向こそ一緒ですが、取り組む主体が異なっています。

なお、投資家がESGの観点から投資先を決定することを「ESG投資」と呼びます。先ほど企業価値を測るうえで非財務情報が重視されていると述べたように、ESG投資は世界中に拡大しています。特に欧州の投資家はESGの意識が高いと言われていて、欧米のIRでは最初にESGやSDGsについて質問されることが多いです。

それではなぜESGやESG投資が注目されたのでしょうか。きっかけは2006年に国連でアナン国連事務総長(当時)が「責任投資原則(PRI)」を掲げたからです。PRIとは、ESGの観点で投資すると持続可能な社会の実現に役立つという考え方です。このような経緯でESGやESG投資がより一般的なものになりました。

ここまでSDGsとESGを分けて説明しましたが、実は両者は完全に独立したものではありません。どちらも持続可能な未来のために国連が採択したもので、密接に関わり合っています。例えば企業はSDGsとESGをセットで取り組む場合が多いですし、投資家はESG投資に取り組むことで間接的にSDGsに貢献できます。企業経営ではESGとSDGsの両方に取り組みましょう。

SDGs経営に取り組むべき理由

ここではSDGs経営に取り組むべき理由について、より詳しく解説します。結論は冒頭で述べたとおり、企業がSDGsに取り組まなかった場合に一定のリスクがあるからです。SDGsには法的拘束力や罰則はありませんが、世界的な目標のため、取り組まない場合は企業に様々な悪影響が及びます。

それにもかかわらず、影響の大きさが十分に理解されていないのが現状です。自社の存続基盤を固めるためにもリスクをご確認ください。

資金調達への影響

SDGsに取り組まないことで資金調達の機会を逃します。ESG投資に代表されるように、社会貢献につながる取り組みの有無は投資家の重要な判断材料だからです。実際にSDGsに取り組む企業のみを対象とした融資も広がっています。例えば、都市銀行では融資の審査にESG要素を取り入れ始めており、審査のガイドラインでESGを評価項目として設定している銀行もあるのです。

サプライチェーンからの除外

国内外でSDGsに取り組んでいない取引先をサプライチェーンから除外する動きがあります。大企業は特にSDGsに積極的に取り組んでおり、取引先にもSDGsに取り組むことを求めるからです。このような動きを象徴するように、各業界をリードする大企業が、CO2の削減などを目指してサプライチェーンからCO2排出量を無くすことを宣言しています。

国内でも多様な業界でサプライヤーに脱炭素対応が求められており、今後は「取引先の選別」が起こると言われています。ちなみにSDGsへの取り組みが甘いと、「SDGsウォッシュ」として見せかけの活動だと評価されかねません。導入時や公開時には適切な対応を心がけましょう。

会社の未来を担う人材確保の機会損失

SDGsは雇用に影響すると言われます。というのも、昨今はSDGsの観点で企業選びをする人が増えたためです。就活生に限らずZ世代(16~26歳)は社会的課題に関心が高いと言われており、SDGsに取り組む企業を高く評価する傾向があります。

日本経済新聞社の「Z世代サステナブル意識調査」によると、Z世代の購買行動に関して、「SDGsや社会的課題への取り組みを行う企業の製品やサービス」を積極的に利用したいと答えた割合が、Y世代(27~41歳)を上回っています。以上のように、人材確保・購買行動という目線からも、企業がSDGsを行うメリットは大きいといえます。

SDGs経営の成功事例

【成功事例】京都・茶園清水屋:SDGsを活かしたブランディングで世界的ホテルと連携

京都府宇治市で300年続く日本茶農家「茶園清水屋」は、SDGsを経営に取り入れることで、2022年に高級ホテル「シャングリ・ラ東京」とのコラボレーションを実現しました。

同社は「SDGs 茶農家宣言」を掲げ、「For a Child, For a Future」をテーマに、未来の世代に日本茶文化を継承する姿勢を明確化。有機JAS認証も取得し、宇治市では初の実績となりました。

本来持っていた伝統や品質という強みに、SDGsという視点を加えることで、新たな取引先やビジネスチャンスを創出しています。

【成功事例2】魚町銀天街:商店街全体でSDGsを推進、売上アップにも成功

北九州市のアーケード商店街「魚町銀天街」では、商店街全体でSDGsの17の目標を掲げる大型バナーを設置するなど、地域をあげた取り組みを推進しています。

なかでも注目されているのが、健康食品などを扱う「DGショップ」の活動です。12番目の目標「つくる責任 つかう責任」に基づき、2018年からフードロス対策コーナーを展開。輸入商社やメーカーで流通できなくなった高級食品を仕入れ、安価で提供することで、サプライチェーン全体のロス削減に貢献しています。

この取り組みの結果、売上は半年で150%、1年で135%と大きく伸長。フェアトレード製品の販売も好調で、持続可能な商品に対する消費者の共感が売上に直結することを実証しています。

参考:魚町銀天街SDGsプロジェクト|北九州市魚町銀天街公式サイト

【成功事例3】きぬのいえ:染め直し事業で服と経営の持続可能性を両立

埼玉県寄居町の「きぬのいえ」は、染物業からの転換を図る中で、着られなくなった服を染め直して再活用するサービスを立ち上げました。これはSDGsの12番「つくる責任 つかう責任」にも直結するビジネスです。

西日焼けやシミで捨てられがちな衣類に新たな命を吹き込むこのサービスは、若者を含む多くの消費者の支持を集め、売上の約2割を占める新事業に成長しました。

材料仕入れが不要なビジネスモデルのため、資金繰りが安定し、粗利率の改善にも成功。2021年には中小企業庁の「小規模企業白書」にてSDGsモデル事例としても紹介され、全国から注目を集めています。

参考:きぬのいえ

SDGs経営導入のための2つの考え方と具体的ステップ

国内ではSDGsに積極的に取り組む企業が増えています。

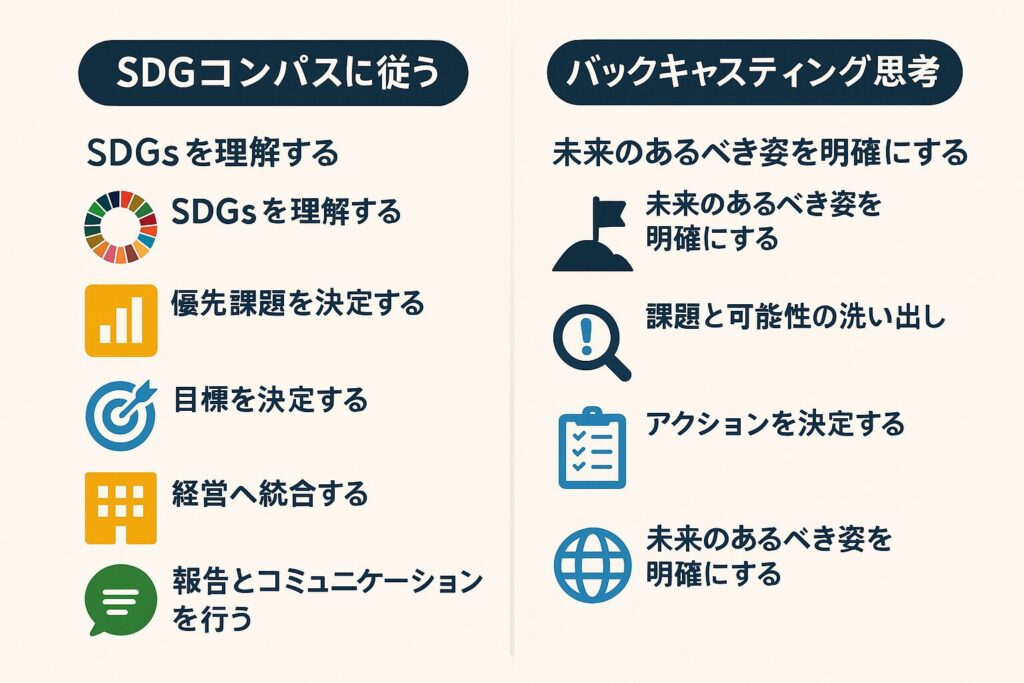

SDGs経営は浸透しつつありますが、導入は難しく感じるかも知れません。ここではSDGsを導入する際の一般的な考え方・指針として、「SDGコンパス」と「バックキャスティング思考」の2つを紹介します。

SDGコンパスに従う

SDGコンパスとは企業がSDGsに取り組む際の行動指標です。目標の立て方・経営への取り入れ方・管理の仕方などが含まれます。SDGコンパスに従うことで企業が最大限SDGsに貢献できます。

SDGコンパスは、企業がSDGsを導入する際の5つのステップを示しています。

SDGsを理解する

SDGsの概要・企業が取り組むべき理由・企業の責任を理解しましょう。概要の理解にはアジェンダを読むことがおすすめです。外務省のHPで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を読みましょう。

【参考】「SDGsとは?」各種参考資料(外務省)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html#reference

優先課題を決定する

SDGsの17の目標で各企業に影響が大きいものから優先して取り組みましょう。優先順位を決めるには、事業活動のフローを隅から隅まで見直すことが必要です。製品・サービスの製造前から顧客が使用した後のことまで、幅広いフローを想像しましょう。そのなかで、例えばCO2の削減などSDGsを実践できるポイントがないか検討します。

目標を決定する

決定した優先課題に対し、目標範囲を設定しKPI(主要業績評価指標)を選択します。例えば気候変動問題を優先する場合には、「2040年までにCO2の排出量をゼロにする」といった目標に決定します。

経営へ統合する

持続可能な目標を企業に定着・浸透させます。ポイントは次の2つです。

- 目標の根拠や、目標が企業価値を創造し他の事業目標の進展につながるという共通の理解を得る

- 部門や個人の目標達成に対する特別報償などを、全体目標の達成度の審査や報酬体系に組み込む

報告とコミュニケーションを行う

世界のトップ250社のうち93%が持続可能性の達成度を報告しています。大多数のトップ企業が行う理由は、報告には投資を呼び込む目的があるからです。資金調達のためには外部のステークホルダーへの発信が重要になるので、インターネットで広報活動に注力しましょう。

バックキャスティング思考を用いる

SDGsの話題とセットで語られることが多いのが「バックキャスティング思考」という言葉です。バックキャスティング思考とは未来のあるべき姿から解決策を見つけるための思考法のことです。反対に現在を始点に未来を探るのは「フォアキャスティング思考」と言います。

結論として、SDGsのように劇的な変化を求められる課題に対して「バックキャスティング思考」は有効です。バックキャスティング思考でSDGsを導入するには、以下の流れを参考にしてください。

未来のあるべき姿を明確にする

社会課題(SDGsの目標1~17)と、自社の経営課題で重なる部分を探して問題を特定します。消費者ニーズとの接点も考え、総合的にどのSDGsに取り組むかヒントを探ります。

課題と可能性の洗い出し

「あるべき姿」とのギャップを埋め、目標を達成するための方法を自由に発想します。そのためには、自社の課題と可能性を洗い出すことが必要です。

まずは自社の課題に関して、人員不足・資金不足・スキル不足・時間不足など、目標の実現を妨げる要因をリストアップしましょう。次にあるべき姿とのギャップを埋めるために活用できるものはないかを考えます。これは自社が持っている可能性だけでなく、他社や他の地域が持っている可能性なども含みます。

アクションを決定する

掲げた目標と具体的な施策を宣言します。Webサイトや会社案内を通じて対外的に公表することが大切です。進捗状況も積極的に公表しましょう。その理由は、開発の透明性を向上できるからです。SDGコンパスによると、取り組みの内容、達成状況、課題などを発信し、透明性の要件を満たすことが推奨されています。その結果、従業員や取引先のモチベーションはアップし、外部のステークホルダーと建設的なコミュニケーションをとるきっかけにもなります。

ちなみに目標を達成する方法については、様々な考え方があるので注意してください。一般的には「あるべき姿から今やるべきことを逆算する」という「逆算」を強調した意見が多く採用されています。一方で、「そもそも劇的に変化した未来の話なのだから、正確に逆算することは不可能」という意見も見られます。後者は、必要なアクションと改善を繰り返すことを強調する考え方です。

どちらが絶対的に正しいとは断言できませんが、共通して言えるのは会社が「あるべき姿」を描くことです。ここで紹介した流れを参考にしつつ、目標を達成する方法に関しては多様な考え方があることを念頭に置きましょう。

SDGs経営を成功させるためのヒントと注意点

SDGsウォッシュに注意する

SDGsに取り組んでいるように見せかけるだけの「SDGsウォッシュ」は、企業の信頼を大きく損ないます。特にステークホルダーや投資家は取り組みの実質を重視しており、表面的な活動では評価されません。取り組みは実践的かつ透明性のあるものにしましょう。

社内浸透と共感の創出

SDGs経営を持続的に進めるには、経営層だけでなく社員一人ひとりが目的を理解し、共感することが不可欠です。そのためには、ワークショップやセミナーを活用し、SDGsの意義を日常業務に落とし込む機会を設けることが重要です。

定期的な評価とレポートの公開

SDGsの取り組みは実施するだけでなく、成果を定期的に評価し、ステークホルダーに対して報告することが大切です。KPI(重要業績評価指標)に基づいたレポートを作成・公開することで、信頼性と企業価値の向上につながります。

今後の展望と日本企業がとるべきSDGs経営戦略

経済産業省は「SDGs経営ガイドライン」の策定や、地域支援型のSDGs推進事業を通じて、企業の取り組みを積極的に支援しています。「日経SDGs経営調査」における「SDGs経営大賞」では、ソフトバンクやサントリーホールディングスといった先進企業の実践が表彰され、中小企業にも波及。

参考:日経SDGs経営大賞、ソフトバンクなど5社表彰(日本経済新聞)

今後は、地域資源を活かしたローカルSDGsや異業種連携によるイノベーションが求められます。業界や企業規模を超えたパートナーシップの構築が、次世代のビジネス創造と持続可能な経営の鍵となるでしょう。

SDGs経営の第一歩は、コスト構造の見直しから

SDGs経営は、企業が持続可能な未来に向けて成長し続けるための経営モデルです。社会課題の解決とビジネスの成功を両立させる手段として、今後の経営戦略の柱となるでしょう。

持続可能な経営を実現するには、利益を生み出すための「無理のない経費構造」も重要です。特に固定費であるオフィスや店舗の賃料は、見直すことで資金に余力を生み、SDGsへの投資や新規事業にもつなげられます。

私たちは、企業の賃料が適正かどうかを無料で診断するサービスを提供しています。今こそ、コストの“見える化”から、持続可能な未来への一歩を踏み出しませんか?

払いすぎている賃料、放置していませんか?

実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。

その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。

ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、

これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。

まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?

診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。

人気記事ランキング

人気記事ランキング