年間約5,000件実施されている

3分で完了する『賃料適正診断』

年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?

成功事例を確認する店舗経営

【店舗オーナー必見】多店舗展開の成功例とコスト削減の実現方法

- 目次

この記事では、店舗型ビジネスを複数運営している経営者・運営担当者の方に向けて、多店舗展開の基本的な考え方から、メリット・デメリット、成功のポイントまでをわかりやすく解説します。

多店舗展開は、主に店舗型ビジネスにおいて売上拡大や経営の安定化を目指すための成長戦略のひとつです。特に、店舗運営をしている事業者が次のステップとして新規出店を検討する際に、重要な選択肢となります。

ただし、店舗数を増やすことで得られるメリットだけでなく、運営コストや管理体制の複雑化といったリスクも伴います。成功のためには、事前に必要な知識を身につけ、適切な準備と対策を講じることが不可欠です。本記事の内容が、今後の店舗展開や経営判断の一助となれば幸いです。

多店舗展開の基礎知識

多店舗展開とは

多店舗展開とは、1店舗だけでなく複数の店舗を運営することで、事業の規模を拡大する経営手法です。飲食店や美容室、小売店などの業種で広く採用されており、地域ごとの需要を取り込むことで売上の増加が期待できます。

単独店舗の運営とは異なり、多店舗展開には店舗間のオペレーション統一や人材管理、コスト最適化など、独自のノウハウが求められます。

多店舗展開の主な方式

1. 直営店方式

直営店方式とは、企業が自社ブランドの店舗を直接運営する方法です。店舗の立地選定、設備投資、スタッフ採用・教育などをすべて本部が管理します。ブランドの統一感や品質管理がしやすい一方で、初期投資や運営負担が大きくなる傾向があります。

2. フランチャイズ方式

フランチャイズ方式では、加盟店(フランチャイジー)が本部(フランチャイザー)と契約を結び、店舗を独立して運営します。加盟店は、ブランドや商品、サービスの提供権を得る代わりに、加盟金やロイヤリティを本部に支払います。

この方式は、初期投資を抑えながらブランド力を活用できるメリットがありますが、運営の自由度や利益配分に制約が生じる場合もあります。

多店舗展開のメリット・デメリット|利益拡大とリスクの両面を理解する

多店舗展開には、売上拡大や経営の安定化につながるメリットがある一方で、運営コストや人材管理などの課題も伴います。

多数の店舗運営に携わる経営者や担当者はメリット・デメリットの双方を把握し、多店舗展開ならではの強みを生かした経営を実現することが大切です。

多店舗展開のメリット

1. 商圏内での認知度アップが期待できる

特定エリアに集中して出店することで、地域の顧客に対する認知度を高めることができます。

このような戦略は「ドミナント戦略」と呼ばれ、同一ブランドの店舗を密集させることで、視認性や接触頻度が向上し、集客力の強化につながります。

1-2.ドミナント戦略とは?

ドミナント戦略とは、特定の商圏に複数店舗を展開し、地域内でのシェア獲得を目指す手法です。

地域住民の生活動線上に複数の店舗を配置することで、ブランドの印象を強め、売上の底上げが期待できます。コンビニやドラッグストアなどの業態で広く活用されている戦略です。

2. スケールメリットによりコストを削減できる

複数店舗で商品を一括仕入れすることで、仕入れ単価の引き下げが可能になります。大量購入による値引き交渉がしやすくなり、仕入れコストの削減につながります。また、エリア内に複数店舗があることで、配送ルートの効率化や物流コストの最適化も図れます。

3. 店舗ビジネスのリスク分散につながる

多店舗展開により、店舗間で収益のバランスを取ることが可能になります。

仮に一部の店舗が赤字になった場合でも、他店舗の利益で補填できるため、経営全体の安定性が高まります。

1店舗のみの経営と比べて、倒産リスクを軽減できるのは大きなメリットです。

多店舗展開のデメリット

1. 店舗運営にかかる経費が増加する

店舗数が増えることで、賃料・設備投資・人件費・税金などの固定費・変動費が増加します。

特に初期投資や運転資金の確保が課題となるため、出店計画は資金調達の見通しを立てたうえで慎重に進める必要があります。補助金や助成制度の活用も検討しましょう。

2. 人材の確保・管理に負担が生じやすい

店舗数が増えると、スタッフの採用・育成・シフト管理が複雑になります。

店舗間で人員を調整する際には、交通費や勤務条件の調整が必要となり、柔軟な対応が難しいケースもあります。人材育成が不十分なまま展開を進めると、全店舗で人手不足に陥るリスクがあります。

3. 業務の標準化が必要になる

多店舗展開では、サービス品質の均一化が求められます。

そのためには、店舗運営マニュアルや接客・レジ業務の手順書などを整備し、全店舗で共通の運営体制を構築する必要があります。マニュアル作成には時間と労力がかかるため、事前に体制を整えておくことが重要です。

多店舗展開を成功へ導くポイント

ここでは、多店舗展開を成功させるために押さえておきたい重要なポイントを解説します。次の出店を検討する際の判断材料として、ぜひ参考にしてください。

1. 1店舗目の経営状況を踏まえて、出店タイミングを見極める

新規出店のタイミングは、1店舗目が安定して利益を出している段階が理想です。

もし1店舗目の業績が不安定な場合は、無理な出店によって経営全体が悪化するリスクがあるため、慎重な判断が求められます。

出店判断には、金融機関など第三者による経営評価を活用する方法もあります。

たとえば、融資審査での評価を参考にすることで、客観的な視点から経営の健全性を確認できます。

2. 出店戦略の立案と事前準備を徹底する

2店舗目以降の出店では、立地選定・資金計画・人材確保など、複数の要素を総合的に検討する必要があります。

特に、以下の点を事前にチェックしておくことが重要です。

- 出店エリアの商圏分析と競合状況

- 初期投資・運転資金の確保

- 店舗運営に必要な人材の採用・育成体制

- サービス品質を維持するための業務マニュアルの整備

また、経営管理に不安がある場合は、店舗展開に強いコンサルティング会社の支援を受けることで、戦略の精度を高めることができます。

3. 店舗の成功要因を分析し、再現性を高める

新規出店で売上や利益の目標を達成した場合は、成功要因を明確にするためのデータ分析を行いましょう。

成功要因としては、以下のような項目が考えられます。

- 商品・サービスの独自性

- 店舗の立地条件

- ターゲット層とのマッチ度

- 店舗コンセプトや接客スタイル

これらの要因を整理する際には、「重要成功要因(KFS:Key Factors for Success)」という指標を活用することで、次回以降の出店にも活かせる再現性のある戦略を構築できます。

4. 撤退ラインを事前に設定しておく

出店後に赤字が続いたり、競合店の影響で集客が困難になった場合は、早期に撤退を判断することが重要です。そのためにも、事前に「撤退ライン(損益分岐点や赤字継続期間など)」を明確に定めておきましょう。

撤退判断を先延ばしにすると、損失が拡大し、他店舗の経営にも悪影響を及ぼす可能性があります。冷静な判断ができるよう、撤退基準は数値で設定しておくことをおすすめします。

多店舗運営で見落としがちなコスト構造とは?

多店舗展開を進める際、売上や集客に目が向きがちですが、店舗経営にかかるコスト構造を正しく理解していないと、利益が思うように残らないケースがあります。

ここでは、店舗経営における代表的なコストの種類と、飲食・美容・小売業で注目される「FLコスト」「FLRコスト」について解説します。

店舗経営にかかるコストの種類(固定費・変動費)

店舗運営にかかるコストは、大きく「固定費」と「変動費」に分けられます。

- 固定費:

店舗の運営にかかる毎月一定額の費用。代表的なものに、家賃、人件費(正社員)、水道光熱費、通信費、保険料などがあります。店舗数が増えるほど、固定費の総額も増加します。 - 変動費:

売上や業務量に応じて変動する費用。食材費、消耗品費、アルバイトの人件費、広告宣伝費などが該当します。

FLコストとは?

FLコストとは、飲食業界でよく使われる指標で、「食材費(Food)」と「人件費(Labor)」を合計したものです。

売上に対するFLコストの割合を把握することで、店舗の収益性や運営効率を評価できます。

- FL比率の目安:一般的には、FLコストが売上の55〜60%以内に収まっていると、健全な経営とされます。

- 活用例:食材ロスが多い、スタッフのシフトが過剰などの課題を発見し、改善につなげることができます。

美容室や小売業でも、FLの考え方を応用し、「材料費+人件費」の管理指標として活用するケースがあります。

FLRコストとは?

FLRコストは、FLコストに「家賃(Rent)」を加えた指標で、店舗経営における主要コストを網羅的に把握するために使われます。特に都市部や商業施設内の店舗では、家賃の負担が大きくなるため、FLR比率の管理が重要です。

- FLR比率の目安:業態や立地によって異なりますが、売上の70%以内に収まるのが理想とされています。

- 活用例:家賃交渉や移転判断の材料として、FLR比率をもとに収益性を評価することができます。

多店舗展開では、これらの費用が店舗ごとに異なるため、店舗別の損益管理が不可欠です。特に、固定費の「家賃」と「人件費」は、経営に与えるインパクトが大きいため、定期的な見直しが求められます。

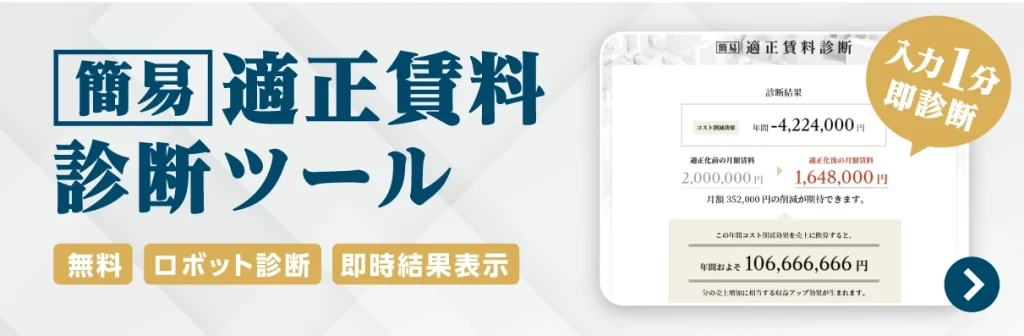

ビズキューブ・コンサルティングでは適正賃料診断を提供しており、現在の賃料は適正なのか否かを診断いたします。この診断は無料で受けられ、診断結果をもとに出店判断や家賃交渉の材料として活用できます。ぜひ一度診断を受けてみてください。

店舗経営におけるコスト削減のメリット・デメリット

多店舗展開を進めるうえで、コスト削減は利益率の改善や資金繰りの安定化に直結する重要な施策です。

しかし、コストを削ることが必ずしも「正解」とは限らず、削減の方法やタイミングを誤ると、店舗運営に悪影響を及ぼす可能性もあります。ここでは、コスト削減のメリットと、見落とされがちなデメリットについて整理します。

コスト削減のメリット

- 利益率の向上:売上が横ばいでも、支出を減らすことで利益を確保しやすくなる。

- 資金繰りの改善:固定費の見直しにより、キャッシュフローが安定しやすくなる。

- 経営の柔軟性向上:余剰資金を新規出店や設備投資に回すことが可能になる。

コスト削減のデメリット

1. サービス品質の低下につながる可能性

人件費や食材費など、店舗運営の根幹に関わるコストを削減すると、サービス品質の低下を招くリスクがあります。たとえば、スタッフの人数を減らした結果、接客の質が落ちたり、調理や施術の提供スピードが遅くなったりするケースがあります。

顧客満足度が下がると、リピート率や口コミ評価にも影響し、長期的な売上減少につながる可能性があります。

2. スタッフのモチベーション低下

人件費削減の一環として、給与や福利厚生を見直す場合、スタッフのモチベーションが低下することがあります。

特に多店舗展開では、店舗間で待遇に差が出ると、不公平感が生まれ、離職率の上昇や人材流出につながる恐れがあります。結果として、採用・教育コストが増加し、かえって経営負担が重くなることもあります。

3. 削減効果が一時的に終わる可能性

一部のコスト削減は、短期的な効果にとどまる場合があります。たとえば、光熱費の見直しや仕入れ先の変更によるコスト削減は、初期効果は大きくても、継続的な改善が難しいケースもあります。

また、安価な仕入れ先に変更した結果、品質が低下し、顧客離れを招くリスクもあります。

4. 店舗ごとの事情に合わない削減が逆効果になる

多店舗展開では、店舗ごとに立地・客層・業態が異なるため、画一的なコスト削減策がすべての店舗に適用できるとは限りません。たとえば、繁華街の店舗では人件費を削るよりも、接客力を強化した方が売上に直結する場合があります。

一律の削減方針ではなく、店舗ごとの状況に応じた柔軟な判断が求められます。

多店舗展開で使えるコスト削減テクニック

多店舗展開では、店舗数の増加に伴い、家賃・人件費・光熱費などの固定費が累積し、利益を圧迫しやすくなります。

そのため、各店舗のコスト構造を正確に把握し、業態や立地に応じた実行可能な削減策を講じることが、経営の安定と成長の鍵となります。ここでは、飲食・美容・小売業などの店舗型ビジネスで実践しやすい、具体的なコスト削減テクニックを紹介します。

1. 人件費の効率化:

人件費はFLコストの中でも大きな割合を占めるため、効率化によるインパクトが大きい項目です。

- 配置の最適化:

来店データや時間帯別の売上をもとに、必要最小限の人員を配置。ピーク時間帯に集中させ、閑散時間帯は最小限に抑えることで、無駄な人件費を削減できます。 - 業務の分業・標準化:

接客・施術・清掃などの業務を役割ごとに分担し、教育コストを抑制。業務マニュアルを整備することで、スタッフの習熟度に関係なく一定の品質を維持できます。 - ITツールの活用:

勤怠管理やシフト作成ツールを導入することで、シフトの過不足を防ぎ、残業や人件費の過剰発生を抑制。人件費の「見える化」にもつながります。

2. 水道光熱費の削減:

光熱費は業態や店舗規模によって差が出やすく、見直しによる効果が出やすいコストです。

- 契約プランの見直し:

電力・ガス会社の料金プランを比較し、使用量に応じた最適な契約に切り替えることで、基本料金や単価を抑えることができます。 - 省エネ設備への投資:

LED照明、高効率エアコン、節水型トイレなど、初期投資は必要ですが、長期的には大幅なコスト削減が可能です。 - 使用量のモニタリングと改善:

月次で使用量を記録し、店舗間で比較。異常値が出た場合は、設備の不具合や無駄な使用を特定し、改善につなげます。

3. 家賃の見直しと交渉:

家賃は多店舗展開における固定費の中でも特に大きな負担となるため、見直しによる効果は非常に大きいです。

- 適正賃料の把握:

ビズキューブ・コンサルティングの「賃料適正診断」を活用すれば、250万件の市場募集賃料データと15万件の実態賃料データをもとに、現在の家賃が高いかどうかを無料で数値化できます。交渉材料となるうえに無料で適正賃料を把握できるため、まずは診断してみるのが得策です。 - 交渉の実行:

契約更新時に、売上実績や近隣相場を根拠に減額交渉を行う。専門コンサルタントの支援を受けることで、成功率が高まり、貸主との関係性も維持しやすくなります。 - 移転の検討:

収益性が低い店舗では、集客に影響しない範囲で家賃の安い物件への移転も選択肢となります。

今の賃料が「安い」「適正」「高い」でハッキリわかる

【無料】実態分析賃料データ15万件分を駆使した高精度な賃料適正診断

店舗・事務所・オフィスなど、幅広くご対応いたします。

クライアント企業 全3,593社うち上場企業400社以上

累計削減件数 35,000件以上

4. 食材ロス削減(飲食業向け):

食材ロスは、飲食店の利益を圧迫する代表的なコスト要因です。

- 仕入れの最適化:

POSデータを活用し、曜日・時間帯別の販売傾向から必要量を予測。過剰仕入れを防ぎ、廃棄ロスを削減します。 - メニュー構成の見直し:

使用食材を共通化し、在庫回転率を高める。ロスが多いメニューは廃止または改良し、無駄を減らします。 - 保存・管理体制の強化:

冷蔵・冷凍設備の温度管理を徹底し、賞味期限切れによる廃棄を防止。定期的な棚卸しで在庫の適正化を図ります。

5. ITツールによる業務効率化:

業務のデジタル化は、人的コストの削減と業務品質の安定化を同時に実現できます。

- POSレジ・分析ツール:

売上・客数・時間帯別データを可視化し、店舗ごとの課題を特定。人員配置や商品構成の見直しに活用できます。 - 在庫管理ツール:

リアルタイムで在庫状況を把握し、過剰在庫や欠品を防止。発注業務の効率化にもつながります。 - クラウド会計ソフト:

経理業務を自動化し、人的ミスや作業時間を削減。複数店舗の収支を一元管理でき、経営判断のスピードが向上します。

まとめ

多店舗展開は、売上拡大やブランド認知の向上など、大きな成長機会をもたらす一方で、運営コストや管理体制の複雑化といった課題も伴います。特に、店舗型ビジネスを複数運営している経営者・運営担当者にとっては、次の出店や運営改善の判断が経営の分岐点となることも少なくありません。

本記事では、多店舗展開の基本から、コスト構造の理解、削減のメリット・デメリット、具体的なテクニックまでを網羅的に解説しました。重要なのは、「どこを削るか」ではなく「どう削るか」。サービス品質やスタッフのモチベーションを維持しながら、持続可能なコスト最適化を目指すことが成功への近道です。

家賃の見直しが成功のカギ|多店舗展開で利益を最大化するための戦略

家賃は、多店舗展開における固定費の中でも特に負担が大きく、利益を圧迫しやすいコストです。都市部や商業施設内の物件では、売上に対する家賃比率が高くなりがちで、収益性を左右する重要な要素となります。

家賃見直しがもたらす効果:

- 利益率の改善:

家賃を月数万円でも削減できれば、年間で数十万円〜数百万円の利益改善につながる。 - 撤退判断の材料になる:

家賃が適正かどうかを把握することで、継続か撤退かの判断がしやすくなる。 - 出店戦略の精度向上:

新規出店時に、家賃相場を正確に把握することで、収益性の高い物件を選定できる。

多店舗展開において家賃の見直しを進める際は、専門的な支援を受けることで、より確実かつ効率的な成果が期待できます。

ビズキューブ・コンサルティングでは、家賃の適正化を支援する2つのサービスを提供しています。

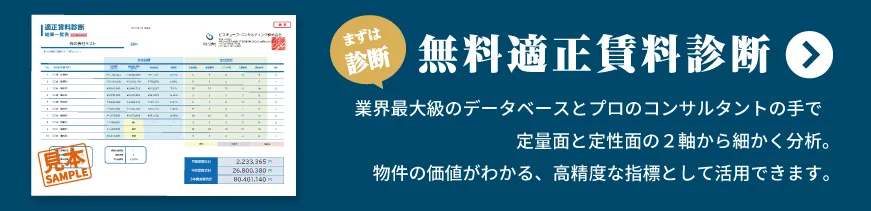

まず1つ目は、「賃料適正診断」です。

この診断では、250万件の市場募集賃料データと、業界最多の15万件に及ぶ実態賃料データをもとに、高精度な分析を行います。現在支払っている家賃が「安い」「適正」「高い」のどれに該当するかを、数値で客観的に把握できるため、出店判断や交渉材料として非常に有効です。

2つ目は、「賃料削減コンサルティング」です。

診断結果をもとに、家賃が高いと判明した場合は、専門のコンサルタントが貸主との関係性を重視しながら、減額サポートをいたします。これまでに2,349億円の削減実績を誇り、400社以上の上場企業との取引実績があるなど、信頼性の高いサービスとして多くの企業に導入されています。完全成功報酬型のため、成果が出た場合のみ費用が発生する点も安心材料のひとつです。

家賃の見直しは、月数万円の削減でも年間で大きな利益改善につながります。さらに、削減によって生まれた資金を新規出店や設備投資に充てることで、事業の成長を加速させることも可能です。

多店舗展開をさらに加速させるためにも、まずは無料の「賃料適正診断」から始めてみてはいかがでしょうか。

払いすぎている賃料、放置していませんか?

実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。

その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。

ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、

これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。

まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?

診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。

人気記事ランキング

人気記事ランキング