年間約5,000件実施されている

3分で完了する『賃料適正診断』

年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?

成功事例を確認するコスト関連

【2026年1月版】小売業の経費削減|業務効率化を始める前に整理すべき判断軸

- 目次

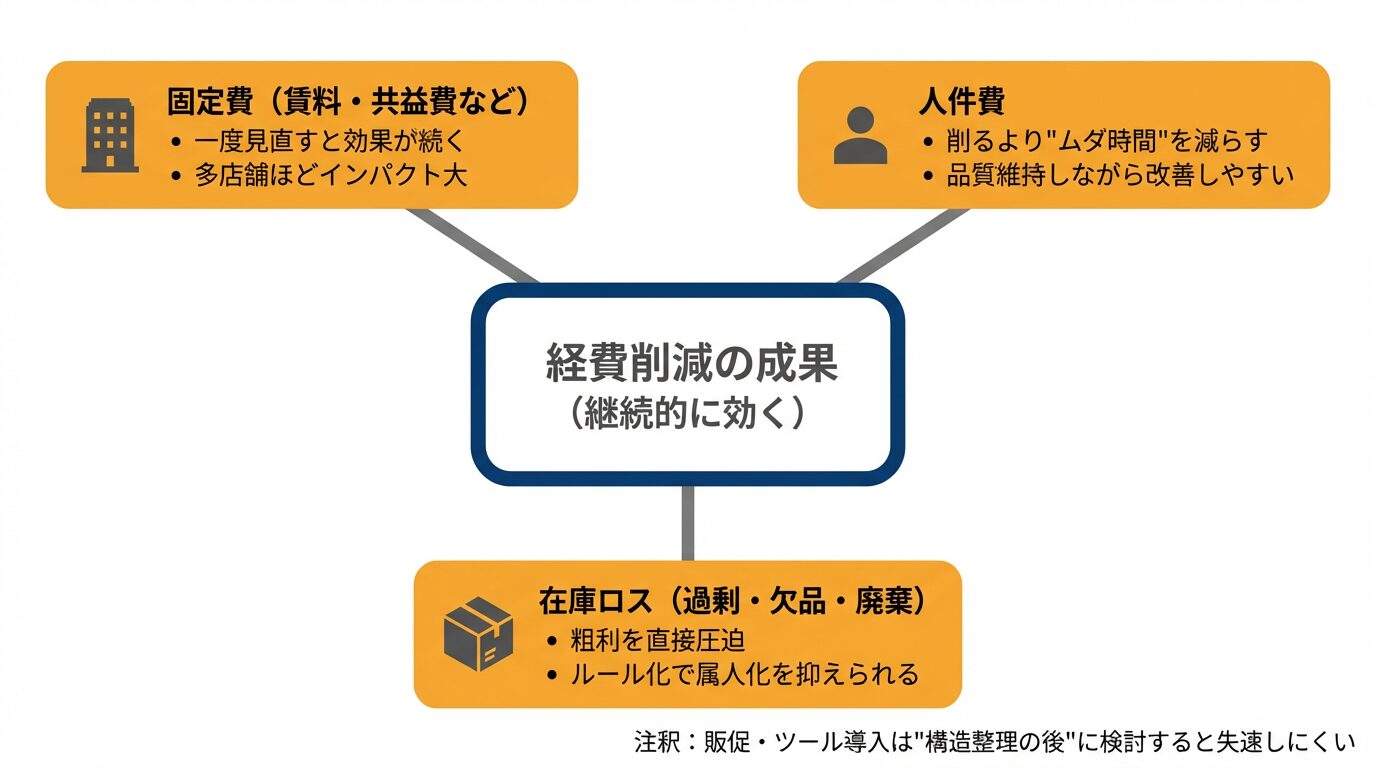

小売業の経費削減は「固定費×人件費×在庫ロス」から着手

小売業の経費削減は、施策を増やすほど成果が分散し、失速しやすくなります。

重要なのは、最初に「効きやすい領域」を特定し、着手順を明確にすることです。

結論として、優先的に確認すべき領域は次の3つです。

- 固定費(賃料・共益費など)

- 人件費

- 在庫ロス(過剰・欠品・廃棄)

これらは支出額が大きく、改善効果が継続しやすい構造を持っています。

そのうえで、こうした支出構造を安定的に運営する観点から、販促施策やツール導入が検討される場面もありますが、まずは上記の構造整理を優先することが重要です。

最初に見るべき3領域と理由

① 固定費(賃料・共益費等)

固定費は、毎月自動的に発生するため、見直しの検討が後回しになりやすい支出です。

しかし一度条件や水準を整理できれば、その後も継続して効果が残りやすい特徴があります。

② 人件費

人件費は単純に削減するのではなく、配置や作業の組み方を見直すことで、ムダな時間コストを減らす領域です。

サービス品質を維持しながら改善しやすい点が特徴です。

③ 在庫ロス(過剰・欠品・廃棄)

在庫ロスは、粗利を直接圧迫するだけでなく、発注・棚卸・廃棄といった作業負担も増加させます。

判断ルールを整理することで、属人化を抑えた改善が可能になります。

優先順位を決める判断軸|影響度・即効性・現場負荷

経費削減施策の優先順位は、次の3つの軸で整理すると判断しやすくなります。

- 影響度:支出額が大きいか。店舗数で影響が広がるか。

- 即効性:短期間で数値変化を確認できるか。途中経過を把握できるか。

- 現場負荷:追加作業が増えないか。例外対応が常態化しないか。

.jpg)

なお、影響度は高いものの、すぐに数字に表れにくい施策も存在します。

その場合は、実行を急がず、判断材料や現状数値の整理だけを先行させる進め方が安全です。

経費削減の初期対応|30日で整理する実務チェック項目(現場/本部)

経費削減の検討を進めるうえでは、取り組む内容を役割ごとに切り分けて整理することが重要です。

本章では、その整理単位として30日という期間を区切り、現場と本部で見るべきポイントを分けて解説いたします。

.jpg)

【店長・SV向け】現場運営で整理すべきポイント

現場では、新しい業務を追加するよりも、判断や手順を減らすことが経費削減につながります。

以下は、日々の運営の中で整理しておきたい観点です。

- 棚卸差異の要因を記録する:

差異を数値だけで終わらせず、「発注過多」「売場変更」など原因をタグ化して残す。 - 発注ルールを固定する:

例外対応の条件を明文化し、判断のばらつきを抑える。 - 値引き基準を統一する:

見切り開始の時間帯や判断軸を揃え、属人判断を減らす。 - シフトの負荷集中を見直す:

客数ピークに作業を寄せ、待機時間や手待ちを減らす。 - 作業の前倒しを徹底する:

開店前・閉店後に集約し、営業時間中の負荷を軽くする。 - 販促施策の振り返りを定型化する:

実施内容・結果・次回判断をセットで残し、判断材料として蓄積する。

現場の改善は、「何かを足す」よりも一つ減らすことが効きます。

手順を一つ減らすだけでも、日々の人件費やムダ作業の抑制につながります。

【経営・管理部門向け】本部機能で整理すべき前提条件

本部の役割は、現場が迷わず判断できる前提条件を整えることです。

整理しておきたい論点を以下にまとめます。

- 店舗別の費用構造を可視化する:

人件費率、在庫ロス率、固定費を同じ指標で並べて把握する。 - 契約条件を棚卸する:

更新時期、特約内容、費用負担区分を一覧化する。 - 仕入条件の論点を整理する:

値入率、リベート、返品条件など、判断軸を明確にする。 - 販促施策の評価ルールを揃える:

評価指標、期間、比較方法を統一し、判断の属人化を防ぐ。 - ツール検討の前提条件を整理する:

目的、対象業務、KPIを先に固定し、検討のブレを抑える。

ここでの目的は、交渉や投資を進めることではありません。

次の意思決定に進めるだけの材料が揃った状態を作ることです。

項目別|小売業における経費構造の見直しポイント・具体策

経費削減を検討する際は、アイデアを並べるよりも、どの項目に、どの構造的要因があるかを分解して整理することが重要です。

本章では、「何を変えると支出に影響が出るのか」を項目別に整理します。

①人件費の見直し|削りすぎない設計

人件費は、人数を減らす判断が先行すると、運営が回らなくなるリスクが高い領域です。

検討の軸は、「ムダ時間」と「待ち時間」がどこで発生しているかです。

▼シフト設計の見直し|繁閑・作業割付・応援ルール

- 繁閑の基準を固定する:

曜日×時間帯で基準を持ち、都度判断を減らす。 - 作業割付を事前に決める:

レジ・品出し・清掃など、優先順を明確にする。 - 店間応援のルールを整理する:

要請条件や移動時間の扱いを決めておく。

シフトは属人的な調整ではなく、運用として設計する対象です。

ルールが曖昧なままだと、同じコストが毎週再発します。

▼業務手順の標準化|レジ締め・棚卸・開閉店

- 店舗差を減らす:

手順の違いは、教育・引き継ぎコストに直結します。 - ミスが起きやすい箇所に限定して標準化する:

全体統一は現場負荷を高めやすくなります。 - 確認項目を最小限にする:

確認が多いほど、形骸化しやすくなります。

標準化の目的は、同じ品質を、短い時間で再現できる状態を作ることです。

▼離職コストの抑制|教育・定着・負荷偏り

離職は見えにくい固定費です。

採用・教育・欠員対応が連鎖的に発生します。

- 教育内容を分割する:

初日で詰め込まず、段階的に習得させる。 - 負荷の偏りを可視化する:

特定のメンバーに業務が集中しないようにする。 - 例外時の判断者を決めておく:

困ったときの逃げ道を用意する。

②在庫コスト・在庫ロスの見直し

在庫は、資産である一方で、過剰・欠品・廃棄が同時にコスト化する領域です。

損失が生じる構造を切り分けて整理します。

▼発注精度の見直し|欠品・過剰の抑制

- 意思決定点を減らす:

判断箇所が多いほど、ブレが生じます。 - 例外条件を事前に定義する:

天候・イベント・納品遅延などを想定しておく。 - 売れ筋に限定してルール化する:

全SKU一律の運用は現場負荷を高めます。

▼不良在庫・廃棄の抑制|回転・棚割

- 見切りの判断基準を整理する:

日数ではなく、回転で判断する。 - 棚割の更新頻度を決める:

放置がロスの温床になります。 - 値引きの出口を明確にする:

売り切りラインを事前に定義する。

▼棚卸・入出荷作業の効率化

- 差異原因を分類する:

数えることより、原因を潰すことに注力する。 - 入出荷の役割分担を整理する:

集中するとミスや残業が増えます。 - 動線を短くする:

置き場ルールが工数を左右します。

③販促費の見直し(費用対効果の整理)

販促費は、単純に止めると売上への影響が出ます。

ここでは、「続ける施策」と「見直す施策」を結果で整理します。

▼費用対効果の把握|指標の揃え方

最低限、以下の視点を揃えると判断がしやすくなります。

- 売上ではなく、粗利で見る

- 客数と客単価を分けて見る

- 可能であれば、リピート指標も確認する(会員・ID-POSなど)

▼施策別の確認ポイント|チラシ・POP・デジタル

- チラシ:

配布範囲が曖昧だと、効果測定が難しくなります。 - POP:

情報量が多すぎると、判断を阻害します。 - デジタル広告:

来店目的か購買目的かで評価指標が変わります。

▼データ活用の位置づけ|POS・ID-POS

データ活用は目的ではなく、判断のための手段です。

次の施策で何を変えるかに直結する形で使います。

- 時間帯別に売れる理由を仮説化する

- 施策前後で比較する指標を固定する

- 分析を一度きりにせず、型として残す

④水道光熱費・設備コストの見直し

エネルギーコストは、運用改善で抑えられる余地が残りやすい領域です。

設備投資の前に、まず運用を整理します。

▼運用ルールの見直し|空調・照明

- 時間帯で運転ルールを切り分ける

- 設定温度の基準を揃える

- 閉店後の作業導線を見直す

▼設備更新を検討する際の判断軸

- 投資回収年数

- 保守対応のしやすさ

- 現場での運用負荷

⑤賃料・共益費などの固定費の見直し|多店舗ほど影響大

固定費、特に賃料は、一度の見直しが継続的な影響を持ちます。

一方で、順序を誤るとトラブルにつながりやすい領域です。

▼契約条件の整理|交渉前の前提

- 更新時期と更新条件

- 特約内容(増減額、協議条項、負担区分)

- 原状回復・修繕の扱い

まずは、現状を正確に説明できる状態を作ります。

▼見直しを検討するタイミング

- 更新前:

選択肢を整理しやすい。 - 業績悪化時:

焦ると順序が崩れやすく、関係悪化のリスクがあります。

判断は、感情ではなく契約条件と根拠に基づいて行います。

▼トラブル化しやすいパターンと回避の考え方

- 根拠不足

- 社内整理前の先行打診

- 判断前提の共有不足

回避の基本は、交渉より先に判断材料を揃えることです。

ビズキューブ・コンサルティングでは、トラブルなく賃料の減額による経費削減を実現していただくために、現在の適正賃料を調査する「賃料適正診断」と、その他適正化支援サービス「賃料適正化コンサルティング」を提供しております。

これまで3,600社以上の支援実績があり、累計で2,349億円の削減実績がございます。

貸主との関係性を重視したコンサルティングを実施しているため、社外トラブルや社内の業務工数を増やすことなく貴社の経費削減を実現いたします。

入力1分で現在の賃料相場を把握できる診断もご用意しております。

社内向けの判断材料として、お試しいただければ幸いです。

ツール導入を検討する際の判断軸|RPA・POS・RFID・クラウド

ツールは導入そのものが目的ではなく、運用の中で機能して初めて意味を持つものです。

検討段階では、「導入したが使われない」「現場に定着しない」といった状態を避けるための評価軸を先に整理しておく必要があります。

導入前に整理すべき前提条件|目的・対象業務・KPI

ツールを比較・検討する前に、次の前提を揃えておくことで、導入後の評価や見直しがしやすくなります。

- 目的:

どのコスト要因に、どのような影響を与えたいのかを整理する。 - 対象業務:

誰が、どのタイミングで、どの頻度で使う業務なのかを明確にする。 - KPI:

削減時間、差異率、欠品率など、評価指標をあらかじめ固定する。

これらが曖昧なままだと、導入後に「効果があったかどうか」を判断できなくなります。

運用定着を見据えた設計|教育・例外処理・現場負荷

ツールは、導入後の運用設計によって定着度が大きく変わります。

検討段階から、次の観点を押さえておくことが重要です。

- 教育:

最短で回る手順に落とし込み、属人化を避ける。 - 例外処理:

想定外のケースでも現場が止まらない判断ルートを用意する。 - 現場負荷:

入力作業が増える場合は、別の作業を減らす前提で設計する。

ツールは、現場の負担が増えると、使われなくなる傾向があります。

そのため、導入可否は機能だけでなく、運用したときの負荷バランスまで含めて判断する必要があります。

経費削減を継続的に機能させるためのステップ

経費削減は、単発の対応では元の状態に戻りやすい傾向があります。

そのため、可視化・優先順位付け・実行・検証を一連の流れとして整理して進めることが重要です。

ここでは、実務で扱いやすい4つのステップに分けて整理します。

.jpg)

Step1. 現状を可視化する|項目別・店舗別

最初に、店舗別に主要な費目を同じ切り口で揃えます。

基本となるのは、以下の項目です。

- 人件費

- 在庫ロス

- 販促費

- 水道光熱費

- 賃料などの固定費

この段階では、「どこが高いか」を断定するのではなく、なぜその水準になっているのかを確認できる状態を作ることが目的です。

Step2. 削減余地を特定する|原因の切り分け

同じ「人件費が高い」という結果でも、背景要因は異なります。

- 繁閑差によるものか

- 作業設計によるものか

- 教育や引き継ぎの問題か

原因が異なれば、検討すべき打ち手や設定すべきKPIも変わります。

そのため、数値の大小だけで判断せず、要因を切り分けて整理します。

Step3. 施策を整理し、段階的に実行する|短期・中期・長期

施策は、影響範囲と現場負荷を踏まえて、期間軸で整理します。

- 短期(〜30日):

運用ルールの見直し、棚卸・発注方法、評価指標の整理 - 中期(1〜3か月):

業務の標準化、教育体制の整理、販促施策の型化 - 長期(3か月〜):

固定費条件の見直し、設備更新、システムの刷新

現場が混乱しにくい順番で整理し、同時に進めすぎないことが重要です。

Step4. 効果を検証し、判断に反映する|数値による確認

施策の効果検証では、最低限、次の視点を揃えておくと判断がしやすくなります。

- 施策対象となったコストの変化

- 代替指標(作業時間、差異率、欠品率など)

- 売上・粗利への影響(想定外の影響が出ていないか)

効果の有無は、印象や感覚ではなく、数値をもとに確認し、次の判断につなげることが重要です。

固定費の見直しを「判断できる状態」に整える

固定費の見直しは、意欲の問題というよりも、判断に必要な材料をどこまで揃えられるかで進みやすさが変わります。

現場や本部で検討が止まりやすい理由は、主に次の2点です。

- 根拠整理の負荷が高く、後回しになりやすい

- 社内説明の材料が揃わず、意思決定に進めない

この負荷を下げることで、固定費の見直しは「検討できるテーマ」として扱いやすくなります。

賃料の見直しが検討対象になりやすいケース

次のような状況では、固定費と収益構造のズレが表面化しやすくなります。

- 店舗別の利益にばらつきが出ている

- 立地条件や客数が変化しているが、賃料条件が据え置かれている

- 更新時期が近いものの、判断材料が十分に揃っていない

ここで重要なのは、すぐに交渉するかどうかではなく、検討できるかどうかです。

「交渉の前提」を整理するという考え方

賃料の見直しは、前提条件が整理されていない状態で進めるほど、社内外の調整負荷が高くなります。

まずは、現行条件と周辺相場などを整理し、判断の前提を揃える段階を設けることが重要です。

見直しの正しい順序.jpg)

ビズキューブ・コンサルティングでは、賃料の見直しを検討する際の入口として、現状条件や相場水準を整理するための賃料適正診断を提供しています。

判断材料が整理されることで、「進める/進めない」を含めた社内説明が組み立てやすくなります。

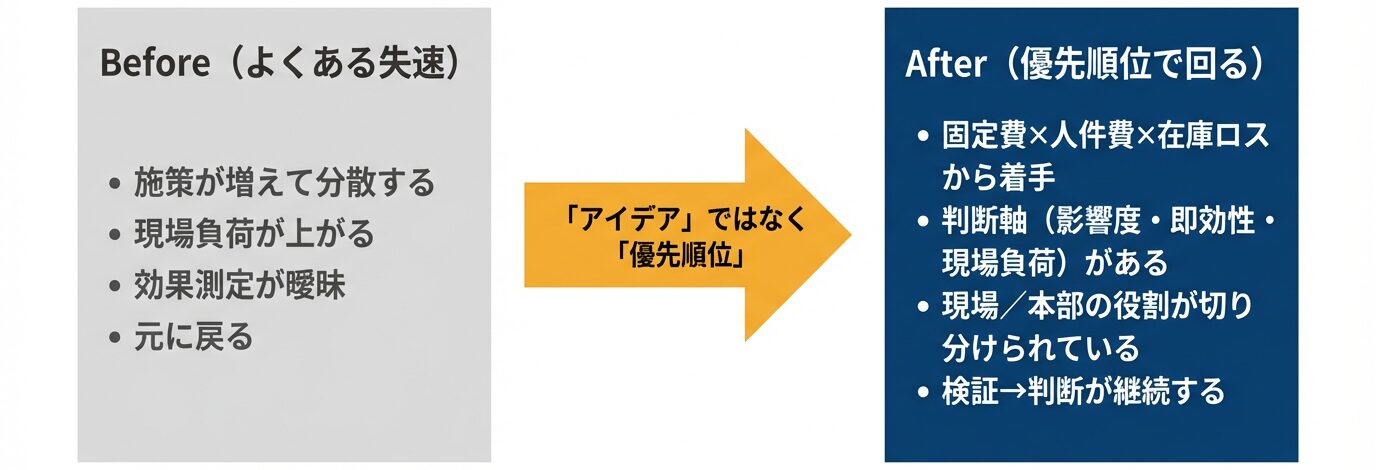

まとめ|経費削減は「アイデア」より「優先順位」で成果が分かれる

小売業の経費削減は、施策を網羅することよりも、どこから着手するかという順序で結果が大きく変わります。

固定費・人件費・在庫ロスといった、構造的に影響の大きい項目から整理することで、経費削減は検討しやすいテーマになります。

まずは、現場と本部で見るべき論点を切り分け、判断に必要な材料が揃っているかを確認します。そのうえで、項目別の打ち手を、運用として回る形に落とし込んでいきます。

払いすぎている賃料、放置していませんか?

実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。

その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。

ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、

これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。

まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?

診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。

人気記事ランキング

人気記事ランキング