年間約5,000件実施されている

3分で完了する『賃料適正診断』

年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?

成功事例を確認するコスト関連

店舗の家賃相場はいくら?条件別の目安賃料と賃料の決まり方を解説

- 目次

この記事でわかること

✅店舗の家賃相場は、立地・広さ・業種によって大きく異なります。

東京都内では、坪単価が1万円〜5万円以上と幅広く、特に駅近や繁華街では高額になる傾向があります。この記事では、店舗家賃の相場を調べる方法や、条件別の目安賃料、賃料の決まり方、さらにコスト削減のポイントまで詳しく解説します。

店舗家賃の適正化は、経営改善の第一歩

店舗の家賃は、店舗経営において大きな固定費であることから、定期的にコストの適正化を図る必要があります。

- 店舗の適正賃料を調査し経費が適切か知りたい

- コストを抑え、利益率を上げたい

このように、店舗経営に悩む店長・マネージャー様は多いのではないでしょうか。

店舗の地代家賃が経費にもたらす影響や、賃料適正化における課題を理解することで、経費削減のヒントが見えてきます。店舗家賃の見直しや経費削減の参考となれば幸いです。

店舗の家賃相場とは?

家賃相場とは、地域やエリアにおける各間取りの平均家賃を指し、賃料相場ともいわれ一定期間の家賃の目安を表します。

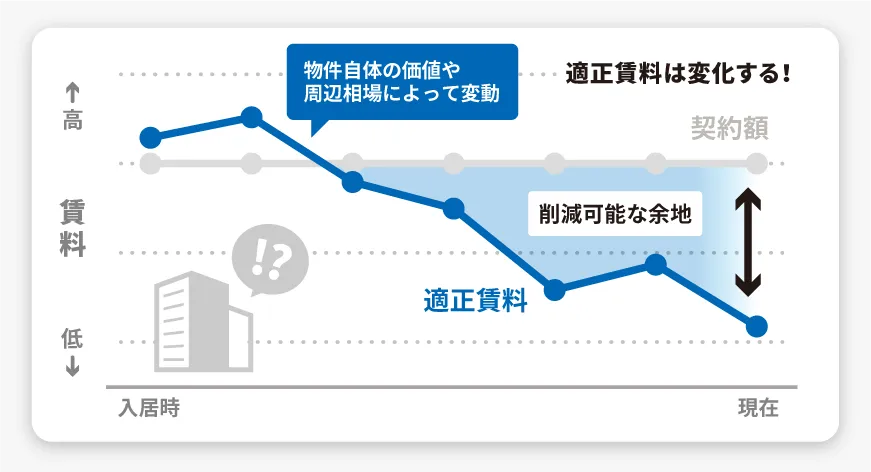

家賃相場は常に一定の価格に留まるのではなく、立地条件や建物の状態、さらに需要と供給で決まることから、常に変動する傾向にあります。

この変動を正しく把握し、適正な賃料で契約を行うことは、経営改善や収益性の向上に直結する重要な要素です。

店舗の家賃相場を決定する主な要因については、以下のような項目があります。

- 設備

- 築年数

- 間取り

- 立地条件

- 物件構造

- 周辺環境

- 自店舗が周囲に与える影響

環境変化の多い都心は特に価格変動が激しく、契約時の家賃が適正価格であるかどうかの見極めは困難です。

さらに、変動する金額は大金であるため、契約時には適正価格だったとしても、現在の相場とは乖離した金額で契約が継続されているケースもあります。

ビズキューブでは、専門的な知識と独自の賃料実態分析情報を元に、契約家賃が適正な価格であるかの賃料診断を無料で提供しています。

自社での賃料適正化を検討する際にはぜひお役立てください。

最近の店舗賃料動向

近年の店舗賃料相場は、地域や業種によってまちまちですが、大都市部では回復基調にあります。特にコロナ禍で空き店舗が増えて一時下落した都心部の賃料も、2022年以降は人出の戻りとともに上昇傾向が見られます。実際、東京23区主要エリアの小規模店舗(50坪以下)について2024年下期のデータを見ると、平均募集賃料が1階で約32,149円/坪と前年比+5.92%上昇し、物件数も減少しています。これは優良立地の空室が埋まり、需要が高まっていることを示しています。

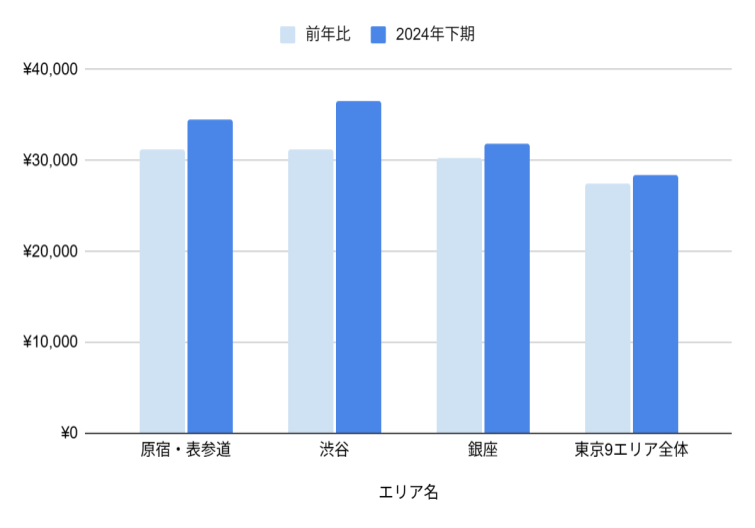

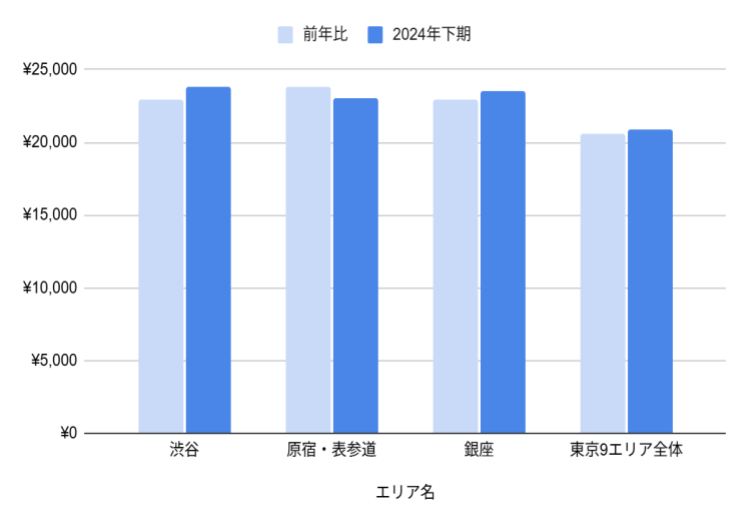

東京9エリアの条件別 フロア別 賃料上位エリア

2024年度下期、東京9エリアにおける50坪以下の貸店舗の募集賃料は、以下のとおりです。

飲食店可

| エリア名 | 2024年下期 | 前年比 |

| 原宿・表参道 | 34,520円 | +10.8% (31,169円) |

| 渋谷 | 36,612円 | +17.4% (31,176円) |

| 銀座 | 31,915円 | +5.5% (30,246円) |

| 東京9エリア全体 | 28,415円 | +3.3% (27,500円) |

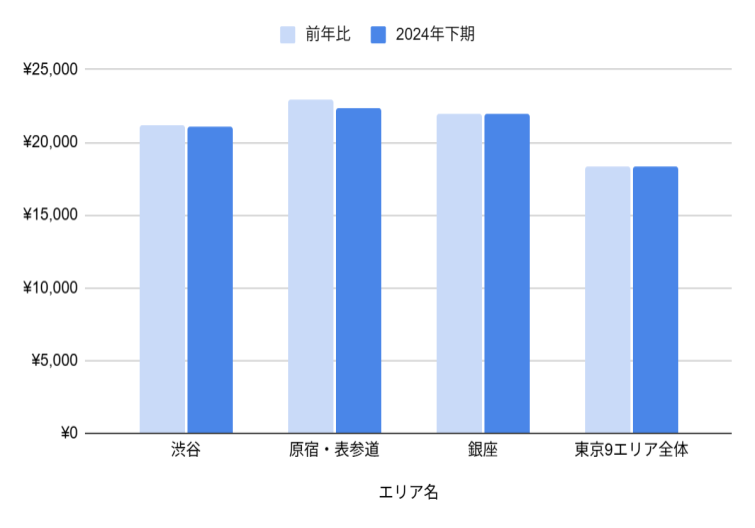

飲食店不可

| エリア名 | 2024年下期 | 前年比 |

| 渋谷 | 21,114円 | -0.5% (21,217円) |

| 原宿・表参道 | 22,387円 | -2.3% (22,912円) |

| 銀座 | 21,995円 | +0.1% (21,980円) |

| 東京9エリア全体 | 18,328円 | 0.0% (18,335円) |

1階

| エリア名 | 2024年下期 | 前年比 |

| 渋谷 | 35,727円 | +15.0% (31,072円) |

| 原宿・表参道 | 30,567円 | +1.5% (30,120円) |

| 銀座 | 36,655円 | +5.2% (34,830円) |

| 東京9エリア全体 | 25,648円 | +1.1% (25,381円) |

1階以外

| エリア名 | 2024年下期 | 前年比 |

| 渋谷 | 23,831円 | +4.0% (22,918円) |

| 原宿・表参道 | 22,994円 | -3.5% (23,828円) |

| 銀座 | 23,554円 | +2.9% (22,912円) |

| 東京9エリア全体 | 20,853円 | +1.1% (20,619円) |

参考:【アットホーム調査】50坪以下の貸店舗の募集動向 2024年度下期(24年10月~25年3月)

地域別の賃料相場

また、地域別に見ると都心のプライム立地ほど賃料が高騰しています。例えば東京・原宿エリアでは平均坪単価が約4万5千円に達するなど、日本でも最高水準の賃料が見られます。

2024年下期の駅別賃料相場ランキング(上位10駅)

1位 東京 45,972円

2位 原宿 45,734円

3位 品川 45,304円

4位 有楽町 44,176円

5位 明治神宮前 43,570円

6位 渋谷 43,449円

7位 銀座 42,970円

8位 北参道 42,678円

9位 銀座一丁目 42,083円

10位 新宿 41,636円

参考:【2024年下期飲食店動向】飲食店舗物件の駅別賃料相場ランキングを飲食店ドットコムが発表

一方で地方都市や郊外では、コロナ禍以降も空きテナントが残るエリアもあり、エリアによっては横ばいか緩やかな上昇に留まるところもあります。

業種別では、飲食店向け物件の需要回復が顕著です。飲食店可の物件は飲食不可物件よりも坪単価で5割以上高い水準となっており、出店意欲の高さがうかがえます。テイクアウトやデリバリー需要の増加で郊外型の飲食店も注目されていますが、やはり集客力のある駅近立地の人気は根強いです。物販やサービス業店舗も、消費回復に伴い賃料相場は徐々に上向きといえるでしょう。

店舗の家賃相場を適切に調査しコスト削減を図る

店舗の家賃相場を適切に調査することで、コストの削減を図ります。

一般的に経費を抑えるためには、人件費や仕入れ費用、水道光熱費などの変動費を削減しようと考えるでしょう。

しかし、これらの施策は、商品やサービスの質を落としかねません。

一方、家賃の適正化は、ランニングコストである家賃を抑えることで継続的なコスト削減が実現でき、削減した費用をサービスの充実や品質向上に当てられます。

これは、キャッシュフローの改善や経営効率の向上にもつながり、長期的な財務健全性の確保にも寄与します。

賃料適正化における問題点

賃料の適正化は、コスト削減に貢献する要素であることがわかりました。

一方、適正化を進めるにあたって問題点もあります。

賃料適正化における問題点は、以下の3つです。

- 賃料値下げはできないという認識

- 情報不足の交渉による効果の薄い賃料削減

- 適正化ではなく値切り交渉による信頼関係の悪化

それぞれの内容を詳しく解説します。

問題点その1:賃料値下げはできないという認識

1つ目の問題点は、賃料の値下げができないという認識にあります。

一般的に契約後、借主は家賃が下がることはないと考え、基本的には、貸主も契約後値上げに関する対応はあっても値下げに関する対応は行いません。

借主側としても、貸してもらっているという認識により、減額交渉が失礼に当たるのではないかとの懸念も生まれているようです。

また、現在は賃料の増減請求権が法律で認められていますが、賃料の増減請求権に関わる法律が定められたのは平成の初期。

それ以前は賃料の改定が法的には認められていなかったことから、「賃料は下がらない」という認識が現在でも残っているのではないかと考えられます。

このように、値下げは不可能であるとの固定概念が生まれ、経費削減のため家賃を削減しようという発想にならず、変動費を削ってしまい経営を悪化させるという結果を招いているケースが多くみられます。本来であれば、コスト構造の見直しを通じて損益分岐点の引き下げを図ることが、持続可能な経営戦略の一環として重要です。

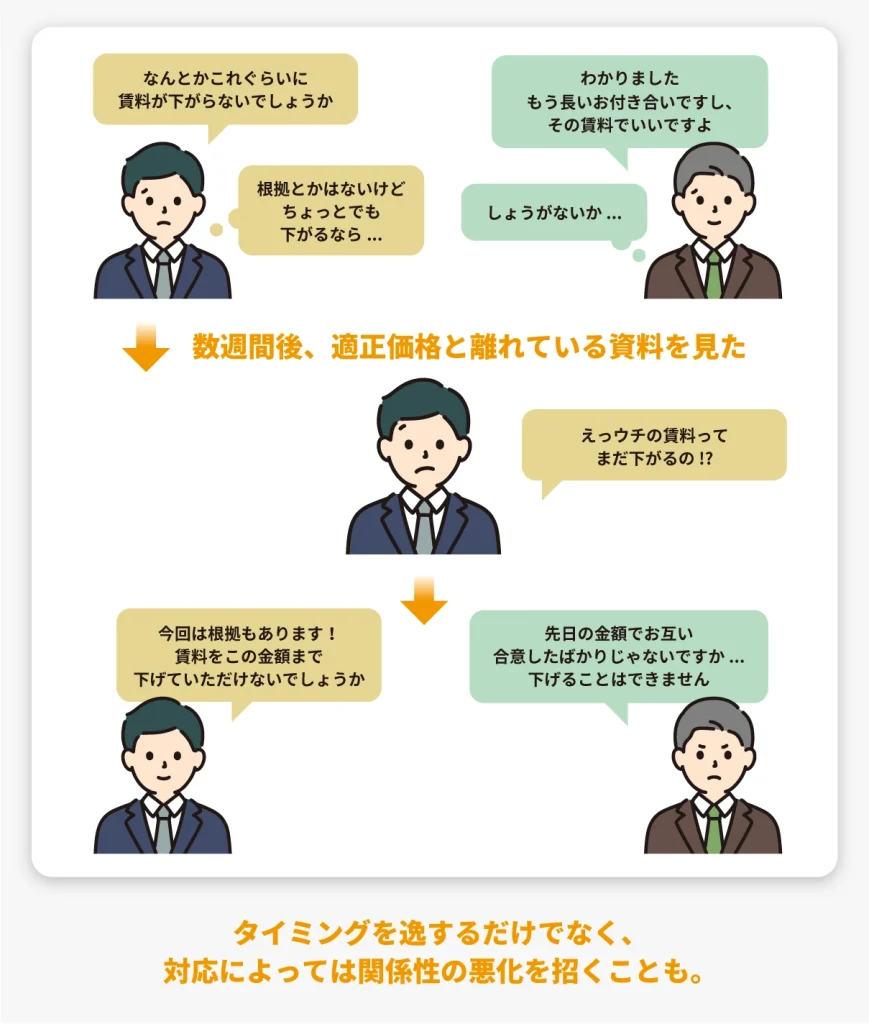

問題点その2:情報不足の交渉による効果の薄い賃料削減

2つ目の問題点は、情報不足の交渉による効果の薄い賃料削減です。

専門的な知識や情報の不足により、苦労して集めた資料をうまく扱いきれずに、想定していた減額に及ばないといった結果を導きます。

そのため、労力や回収にかかった時間が無駄となり、業務効率に悪影響を及ぼしかねません。

初回の交渉で効果が得られなかった場合でも、すぐに何度も交渉を繰り返すことは難しく、結果としてベストなタイミングを逸することにもつながります。

また、その対応によっては関係性の悪化するケースもあります。

このように、大変な苦労が必要にも関わらず思わしくない結果を招く可能性があります。

問題点その3:適正化ではなく値切り交渉による信頼関係の悪化

3つ目の問題点は、適正化ではなく値切りの交渉による信頼関係の悪化です。

交渉内容が家賃の適正化ではなく、借主主体の提案・要望に偏った値切りの交渉になっている場合があります。

貸主側も事業であるため、値下げに対する対策を取っており、単なる値切りの交渉では基本的に受け付けられることはありません。

コスト削減における家賃減額は、あくまでも適正価格に合わせることを目標とするべきであり、家賃を適正価格へ導くような協議を行うためには、適切な資料とデータの準備が必要です。

これらが不足している場合、貸主は借主に対して不信感を抱くことになり信頼関係の悪化を招き、今後の家賃交渉をさらに難しくします。

このように、「安くしてほしい」という一方的な値下げ要求は、コスト削減の失敗を招くだけでなく、貸主との信頼関係を損なう可能性があります。。

店舗家賃相場の適正化には正しい情報が必要

賃料適正化の問題点から、自店舗の家賃相場を把握するには、正しい情報が必要であることがわかりました。

賃料適正化のために押さえておくべき要点は以下の通りです。

- 契約内容によるものの、一般的に賃料は増減が可能

- 正確な資料と情報を準備

- 現在の状況を適切に分析

- 値切りではなく、適正価格に合わせること

最後までお互いが納得できるように、減額を求める理由を裏付ける資料を準備し、互いの信頼関係を築きながら交渉を進める必要があります。

その結果、家賃を適正価格に導き、コスト削減に効果を発揮します。

では、正確な情報やデータとは一体どのようなものがあるのでしょうか?

ここからは、家賃交渉に必要となる、家賃の再構成要素や店舗オーナーが考えるべき家賃の設定目安について解説します。

評価手法から見る店舗における家賃相場

店舗における家賃相場の再構成要素には、様々な要素が複雑に関係しますが、一般的な要素として以下の4つが挙げられます。

- 利回り法

- 差額分配法

- スライド法

- 賃貸事例比較法

これらの評価手法を元に、貸主は適正な賃料を算出します。

貸主も家賃を再設定する際、さまざまなデータを考慮し、収益性などから総合的に判断する必要があるため上記のような手法が用いられます。

それぞれの項目について紹介します。

構成要素その1:利回り法

利回り法とは、現行賃料の継続賃料利回りを求め、物件の時価に利回りを乗じて試算賃料を算定する手法です。

具体的には、物件のある土地の価格に期待利回りを乗じて純賃料を求め、これに必要経費として公租公課や管理費を加算した額を相当賃料とするものです。

この方式によって求められた賃料は、積算賃料と呼ばれています。

構成要素その2:差額分配法

現行賃料と類似物件の新規賃料との差額を加減して算定し、適正な賃料と実際の賃料差額を借主・貸主に分配するというものです。

差額分配法は、既に継続中の賃貸借契約がある場合において、賃料適正化のように、何らかの理由により新たに設定される賃料を求める際に用いる算出法です。

構成要素その3:スライド法

合意した時点から現時点までの変動率を乗じて賃料を算定する手法を指します。

変動率とは、経済情勢に対応する価格の変動率を表し、土地や建物の価格変動や物価、所得水準の変動を総合的に考慮し算出されます。

契約締結や賃料改定の経緯、契約内容等の賃料決定要素や不動産の収益性に考慮する必要があります。

構成要素その4:賃貸事例比較法

賃貸事例比較法とは、多数の継続した賃料事例から試算賃料を算出する手法を指します。

地域や物件が持つ要素によって集められた賃料情報を比較材料とし、これにより対象となる不動産の試算賃料を求めます。

賃料の比較対象件数が多ければ多いほど、正確な賃料を算出しやすいといわれています。

店舗家賃相場の設定目安となるポイント

店舗家賃相場の設定目安となるポイントには以下の3つがあります。

- 業績に見合った賃料

- 立地に見合った賃料

- 賃料は固定費の7%〜10%以内

店舗賃料の適正化には、貸主側の調整だけではなく、借主側の家賃設定の見直しが必要です。

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

ポイントその1:業績に見合った賃料

1つ目のポイントは、業績に見合った賃料であるかどうかです。

店舗を借りた当時の想定通りの集客や売り上げ達成ができているかを確認する必要があります。

想定していた集客ターゲットが獲得できない、もしくは目標売り上げに達していない場合、このままの家賃で営業を続けることで、経営に大きな影響を与え経費を圧迫する可能性があります。

店舗の家賃は経営の中でも大きな経費であり、契約後は売り上げや収益にかかわらず固定されるため、家賃が目標業績に対して適正価格であるかの判断が重要です。

このように、当初想定していた計画通りの業績を挙げられているかどうかの見直しにより、賃料の適正化が必要であるかを判断できます。

ポイントその2:立地に見合った賃料

2つ目のポイントは、立地に見合った賃料であるかどうかです。

具体的には、物件がもたらす費用対効果について、物件の立地や周辺環境が利益の獲得に貢献するかどうかをリサーチします。

一般的には、現在のエリアに今でも集客したいと考えるターゲット層が多く集まっているか、集客したい層が住みやすく通いやすい立地であるかを調査します。

他にも契約当初の周辺環境と比べ変わったことはないか、新しくできた店舗はないかなどを改めてリサーチし、それらの外的要素が売り上げに影響を及ぼしていないか確認しましょう。

例えば、周辺の環境が衰退化し人の流れが減っていた場合には、当時契約したときよりも、集客力は落ちていると判断できるため、適正賃料は下がっている可能性があります。

このように、外的要素の確認を行い、固定費となる家賃費用を回収できる環境であるか、目指す利益獲得へのアプローチに有利な立地か再確認する必要があります。

現在の賃料が適正であるかどうかを確認するためには、賃料診断がおすすめです。

まずは、店舗の賃料が立地に見合った適正価格であるかを診断してみましょう。

簡易適正賃料診断では、現在の賃料がエリア相場と比較してどの程度離れているかの概算を知ることができます。結果入力後即結果が表示されますので、ご興味のある方はぜひお試しください。

ポイントその3 :賃料は固定費の7%〜10%以内

3つ目のポイントは、賃料が固定費の7%〜10%以内であるかどうかです。

店舗を経営する際、設定する家賃の目安は売り上げ目標の7%〜10%といわれています。

業種や目標とする経営比率により異なりますが、基本的には家賃が売上の7%〜10%に収まっているかどうかを確認しましょう。

例えば、月300万円の売り上げを目標とする場合、30万円未満の家賃が適切です。

また、客単価が低い場合や小規模店舗の場合は、7%に抑えることで外的要素による経営負担にも耐えうるコストであるといわれています。

家賃比率を売り上げ目標の7%〜10%に抑える理由は、家賃が及ぼす経営リスクを最小限にとどめるためです。適正な家賃設定は、利益率の改善や収益性の最大化にもつながり、経営の安定化に寄与します。

7%〜10%を超えている場合には、現契約店舗を改めて検討する必要があるといえます。

店舗の家賃相場は正確な情報と知識で調査しよう

店舗家賃の適正化によりコスト削減が可能であることがわかりました。

さらに、店舗家賃の適正化には、不動産における専門的な知識と定期的な賃料診断の実施が必要です。

ビズキューブでは、コスト削減や経費の見直しを考えるオーナー様に向けて賃料適正化コンサルティングを実施しております。

不動産コンサルタントならではの視点で、お客様の店舗経営に関わるコスト削減に向けサポート致します。

店舗経営やコスト削減でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

払いすぎている賃料、放置していませんか?

実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。

その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。

ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、

これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。

まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?

診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。

人気記事ランキング

人気記事ランキング