年間約5,000件実施されている

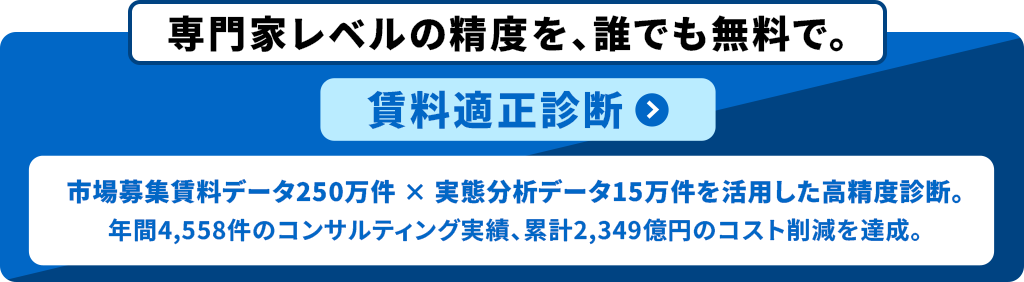

3分で完了する『賃料適正診断』

年間2億円のコスト削減に成功した要因とは?

成功事例を確認する店舗経営

原状回復で損しないために!退去前に知っておきたい契約・費用・工事のポイント

- 目次

原状回復とは?基本の定義と法律的な位置づけ

原状回復とは

原状回復とは、テナント(借主)が退去時に物件を貸主へ引き渡すために行う修繕・復旧作業を指します。たとえば、借主が内装の変更や設備の追加を行っていた場合、それらを撤去し、契約時の状態に復旧する必要があります。

原状回復の範囲や内容は、賃貸借契約書に記載された条項に基づいて決定されるため、借主は契約内容を事前に確認することが不可欠です。

原状回復の目的と重要性

原状回復の主な目的は、貸主の資産価値を維持することと、次のテナントがスムーズに入居できる状態を整えることです。

借主が適切に原状回復を行えば、貸主との間で契約不履行や過剰請求などのトラブルが発生するリスクを軽減できます。また、原状回復が適切であれば、敷金の返還がスムーズに進む可能性も高まります。

一方で、契約内容に反した状態で退去した場合は、敷金から修繕費が差し引かれる、あるいは追加で費用を請求されることもあります。

原状回復は住居とテナントでどう異なる?

原状回復のルールは、居住用物件と事業用テナント物件で大きく異なる点があります。契約時にこの違いを理解しておかないと、退去時に、契約内容の誤認により過剰請求や契約不履行といったトラブルが発生する可能性があります。

1. 居住用と事業用で異なる原状回復の契約ルール

居住用物件では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、借主保護の観点から原状回復の範囲や費用負担に関する考え方が示されています。たとえば、経年劣化や通常損耗は貸主負担とされるケースが多く、借主が負担するのは故意・過失による損傷に限られるのが一般的です。

一方、事業用テナント物件では、民法上の契約自由の原則が強く働くため、賃貸借契約書に記載された特約が実務上優先される傾向があります。居住用物件と異なり、借地借家法による借主保護が限定的であるため、契約内容によっては借主の原状回復義務や費用負担が大きくなるケースもあります。特に「スケルトン返し」や「造作撤去義務」などの特約がある場合は、退去時の工事範囲が広がり、費用が高額になる可能性があります。

参考:国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」

2. 原状回復の範囲と内容の違い

居住用では、壁紙や床材の張替えなどが中心で、比較的軽微な修繕が多い傾向にあります。これに対し、テナント物件では、内装の全面撤去(スケルトン返し)や設備の撤去が求められるケースもあり、工事の規模が大きくなることがあります。

特に、営業用に設置した什器や造作物の撤去が必要となる場合は、業種によっては費用が高額になることもあります。

3. 契約交渉の重要性

居住用では、賃貸借契約書の内容がある程度定型化されていることが多いですが、テナント契約では原状回復に関する条項を個別に交渉する余地があるため、契約前にしっかりと確認・調整することが重要です。

たとえば、「スケルトン返し不要」「造作物の残置可」などの特約を設けることで、退去時の負担を軽減できる可能性があります。

賃貸借契約書で注意すべき原状回復条項とは?

テナント物件の原状回復において、賃貸借契約書に記載される条項や特約の内容が、退去時の費用負担や工事範囲を大きく左右します。契約時にこれらを十分に確認しておかないと、退去時に過剰請求や契約不履行といったトラブルにつながる可能性があります。

1. 原状回復に関する契約条項の基本

賃貸借契約書には、原状回復に関する以下のような条項が記載されるのが一般的です。

| 条項 | 内容例 |

| 原状回復の範囲 | 壁紙・床材・天井・照明・空調設備など。借主が設置した造作物は撤去対象となることが多い。 |

| 費用負担の責任 | 原則として借主負担。ただし、経年劣化や貸主の都合による修繕は貸主負担となることも。契約内容により異なる。 |

| スケルトン返しの有無 | スケルトン返しが契約に含まれる場合、内装をすべて撤去し、コンクリート打ちっぱなし状態で返却する必要がある。 |

| 経年劣化と故意・過失による損傷の区別 | 経年劣化(自然な摩耗・変色など)は貸主負担。故意・過失による損傷(穴・落書き・破損など)は借主負担とされることが多い。 |

これらの条項は、賃貸借契約書の文言次第で解釈が分かれることもあるため、借主は曖昧な表現に注意し、必要に応じて専門家に確認することが重要です。

2. 特約の記載例とその影響

賃貸借契約書には、原状回復に関する特約(追加条項)が設けられることがあります。これにより、借主の負担が軽減されるケースもあれば、逆に負担が増えることもあります。

| よくある特約の記載例 | 詳細 |

| 造作物は残置可とする | 借主が設置した什器や内装を撤去せずに退去できる。撤去費用の削減につながる。 |

| スケルトン返し不要 | 内装を撤去せず、現状のままで返却可能。工事費用の大幅削減が期待できる。 |

| 原状回復費用は貸主と折半する | 契約時に費用負担の分担を明記することで、退去時のトラブルを防止できる。 |

| 退去時の原状回復は第三者の査定に基づく | 客観的な判断基準を設けることで、過剰請求のリスクを回避できる。 |

3. 契約時のチェックポイント

賃貸借契約書を確認する際は、以下の点に注意しましょう。

- 原状回復の定義が明確か

- スケルトン返しの有無が記載されているか

- 造作物の扱いについて明記されているか

- 費用負担の責任範囲が具体的か

- 特約が借主にとって不利でないか

借主が賃貸借契約書の内容に曖昧な点を残したまま退去を迎えると、予期せぬ原状回復費用を請求されるリスクがあります。賃貸借契約書の条項に不明点がある場合は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。

契約内容の精査や工事費の妥当性判断を含めたサポートをご希望の方は、契約管理や工事費削減コンサルティングを提供するビズキューブ・コンサルティングにぜひご相談ください。

テナントの原状回復の範囲

テナントに課される原状回復の法的義務

テナント(借主)は、賃貸借契約に基づき、退去時に物件を契約時の状態に戻す義務を負います。この義務は賃貸借契約書に明記されており、借主はその内容を遵守する必要があります。

原状回復の対象には、内装や設備の修復、衛生設備の清掃、借主による損傷の修理などが含まれます。これらの作業を通じて、借主は貸主が次のテナントを迎える際に支障が出ないよう配慮することが求められます。

なお、原状回復を怠った場合、退去後に追加費用を請求されるケースもあり、金額が高額になることもあるため、契約内容の事前確認と計画的な準備が重要です。

参考:BC工事削減.com「店舗原状回復のトラブルを防ぐ費用と契約書の要点徹底解説」

原状回復の範囲とガイドライン

原状回復の範囲は、業種や契約内容、物件の仕様(居抜き・スケルトンなど)によって異なります。ただし、一般的なガイドラインとして、以下のような項目が挙げられます。

| 原状回復の範囲 | 詳細 |

| 内装の修復 | 壁紙の張り替え、床材の補修、塗装の再施工など |

| 設備の点検・修理 | 空調設備や照明器具の正常な動作の確認と必要に応じた修理 |

| 衛生設備の清掃・修復 | 厨房設備やトイレの衛生状態の確認と清掃・修理 |

また、賃貸借契約書に特約(例:スケルトン返し、造作撤去など)がある場合は、その内容に従って作業を行う必要があります。原状回復の範囲は、賃貸借契約書の記載によって大きく変わるため、契約前の確認が不可欠です。

スケルトン物件における原状回復の注意点

スケルトン物件とは、内装が施されていない状態(コンクリート打ちっぱなしなど)で貸し出される物件を指します。このような物件では、借主が自由に内装を施す代わりに、退去時には「スケルトン返し」=内装をすべて撤去して元の状態に戻す義務が課されることがあります。

スケルトン返しが契約に含まれている場合、以下のような作業が必要となる可能性があります。

- 壁・床・天井の撤去

- 電気・給排水設備の撤去

- 什器・造作物の完全撤去

- 廃材処分・清掃

これらの作業には高額な工事費用が発生する可能性があるため、借主は契約時にスケルトン返しの有無を確認し、費用負担の範囲や撤去条件を明確にしておくことが重要です。その上で、原状回復費用の見積もりを事前に取得し、過剰請求を防ぐ対策が求められます。

原状回復にかかる費用の相場と内訳

業種別の原状回復費用の相場(2025年10月時点)

原状回復費用は、業種・物件の構造・契約条件によって大きく異なります。

たとえば、飲食店では厨房設備やグリストラップの撤去が必要となるため、専門業者による対応が前提となり、費用が高額になる傾向があります。一方、オフィスでは内装がシンプルなケースが多く、比較的費用を抑えやすいとされています。

以下は、2025年10月時点における業種別の坪単価相場の一例です。

| 業種 | 坪単価相場(円) | 備考 |

| 飲食店 | 100,000〜200,000 | 厨房設備や夜間作業で費用増加の傾向あり |

| 美容室 | 80,000〜100,000 | 排気ダクトや個室構造により費用が変動 |

| 小売業 | 50,000〜80,000 | 商品棚や什器の撤去、照明設備の復旧が必要な場合あり |

| オフィス | 80,000〜100,000 | 比較的シンプルな内装で費用を抑えやすい |

| クリニック | 80,000〜150,000 | 医療機器の撤去や衛生設備の復旧により費用が高額になる傾向 |

※上記は目安であり、実際の費用は物件の状態・契約内容・施工業者によって異なります。

よくある原状回復費用の内訳

原状回復にかかる費用には、以下のような項目が含まれます。

| 項目 | 詳細 |

| 壁紙の張り替え | 数万円〜十数万円。汚れや破れがある場合は全面張り替えになることもあります。 |

| 床材の補修 | 素材(フローリング、タイル、カーペットなど)や面積によって費用が変動します。重機や什器による傷がある場合は、部分補修では済まず、全面交換が必要になることもあります。 |

| 空調設備の点検・修理 | 数万円〜数十万円。業務用エアコンの撤去や修理は高額になる傾向があり、特に天井埋め込み型は費用がかさみます。 |

| 配管設備の清掃・修理 | トイレやキッチンの排水管など。油汚れや詰まりがある場合は、通常の清掃では済まず、専門業者による高圧洗浄や交換が必要になることもあります。 |

これらの費用は、物件の使用状況や契約内容によって大きく変動します。特に初めて原状回復を経験する事業者の場合は、項目ごとの費用感を把握しておくことが重要です。

過剰請求を防ぐための見積もり取得と専門家の活用

原状回復費用は、見積もりの取り方次第で数十万円単位の差が生じることもあります。損をしないためには、複数業者から見積もりを取得し、内容を比較・精査することが重要です。また、

- 「賃貸借契約書に書かれている原状回復の範囲がよく分からない」

- 「見積もりが妥当なのか不安」

そんなお悩みをお持ちの方は、ビズキューブ・コンサルティングにぜひご相談ください。

当社では、創業40年の工事会社としての知見と、累計50,000件以上の賃貸借契約書分析実績を活かし、

- 原状回復の工事範囲が契約内容に沿っているか

- 見積もり金額が適正かどうか

といった観点から、無料で診断する「工事費削減コンサルティング」サービスを提供しています。まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

不要な工事や過剰請求のリスクを回避し、適正なコストでの退去をサポートいたします。

退去時にかかるその他の費用

原状回復費用とは別に、退去時には以下のような追加費用が発生する可能性があります。

| 費用項目 | 内容 | 想定費用の目安 |

| 清掃費用 | 床・壁・厨房・トイレなどの専門清掃が必要な場合あり | 10万〜30万円以上(100㎡超の場合はさらに高額) |

| 引越し費用 | 備品・什器の搬出。大型設備は追加費用の可能性あり | 20万〜50万円以上(階数・エレベーター有無・距離で変動) |

| 契約違反ペナルティ(賃貸借契約書に基づく) | 中途解約や通知遅れによる違約金・追加賃料など | 賃料1〜3ヶ月分(例:月額賃料が50万円なら最大150万円) |

これらの費用も含めて、退去にかかる総額を正確に把握するには、契約内容の確認と専門家への相談が有効です。

費用が高くなるケースとその理由は?

原状回復費用が高額になるケースには、いくつかの共通要因があります。ここでは、代表的な理由とその背景を具体的に解説します。

1. 業種特有の内装・設備のカスタマイズ

飲食店や美容室などの業種では、営業に必要な内装や設備を独自に設置しているケースが多く見られます。たとえば、厨房設備、排気ダクト、造作家具などは、退去時に撤去・修復が必要となり、作業の手間と費用が増加する傾向があります。

2. 長期間の使用による劣化

物件の使用年数が長い場合、設備や内装に経年劣化が生じていることが一般的です。通常損耗や自然劣化は原則として貸主負担とされますが、賃貸借契約書に「経年劣化も借主負担」とする特約がある場合は、その内容に従う必要があります。

このような特約があると、借主が予期せぬ費用を負担することになり、契約不履行や過剰請求のリスクにもつながります。

3. 緊急対応が必要なケース

退去直前に事故や漏水などのトラブルが発生した場合、通常の計画的な工事では対応できず、緊急対応費用が割高になることがあります。退去日までの時間が限られていると、業者の手配や工事内容に制約が生じ、費用が通常の1.5〜2倍に膨らむケースもあります。

4. 賃貸借契約書に定められた特約の影響

賃貸借契約書に「スケルトン返し」や「造作撤去義務」などの厳格な原状回復条項が記載されている場合、借主はその内容に従って工事を行う必要があります。これにより、通常以上の工事範囲と費用が発生することがあります。

契約時にこれらの条項を見落としていると、退去時に想定外の費用負担が発生する可能性があります。

5. 夜間工事による割増費用

ビルの管理規定により「工事は夜間のみ実施」と指定されるケースがあります。夜間作業は人件費・管理費が割増となるため、日中工事よりも20〜30%高額になることがあります。

特に、商業ビルに入居している飲食店や美容室などのテナントでは、この条件が課されることが多く、退去費用の想定を大きく上回る要因となります。

6. 最新設備を旧型に戻す義務

借主が自主的にLED照明や高性能設備(節水型トイレ、高効率エアコンなど)に交換していた場合でも、賃貸借契約書に「原状回復=入居時の状態」と明記されている場合、旧型設備への復旧が求められることもあり、事前の確認と交渉が重要です。

省エネや環境配慮の観点からは逆行する内容ですが、契約上の義務として費用が発生するため、契約内容の確認と交渉が重要です。

原状回復工事の流れと業者選定のポイント

原状回復工事は、契約内容や業種によって工事範囲や費用が大きく異なるため、以下のステップに沿って進めることで、スムーズな退去とトラブルの回避につながります。

1. 準備と計画

退去が決まったら、まず賃貸借契約書を再確認し、原状回復の範囲や義務を把握します。賃貸借契約書には「スケルトン返し」や「造作撤去」など、業種によって異なる条件が記載されていることがあります。

次に、工事が必要な箇所をリストアップし、退去日から逆算して見積もり取得や業者選定のスケジュールを立てることが重要です。工事自体のスケジュールは業者が調整してくれますが、全体の進行管理は借主が主導する必要があります。

特に飲食店や美容室などは、設備の撤去に時間がかかるため、余裕を持った計画が不可欠です。

2. 業者の選定と見積もり取得

原状回復工事を依頼する業者は、以下のポイントを踏まえて選定することで、不要な工事や過剰請求のリスクを回避できます。

| 選定基準 | 内容 |

| 実績 | 原状回復工事の施工実績が豊富か。特に同業種の対応経験があるかを確認 |

| 専門性 | 業種特化のノウハウ(例:厨房設備、美容室の造作など)を持っているか |

| 柔軟性 | 工期や予算、夜間工事などの条件に柔軟に対応できるか |

| 見積もりの明確さ | 工事項目が賃貸借契約書と照らし合わせて妥当か。不要な項目が含まれていないか |

| アフター対応 | 完了検査後の修正対応や、貸主との立会いへの同行が可能か |

見積もりは最低でも2〜3社から取得し、工事内容・費用・工期を比較検討しましょう。賃貸借契約書と照らし合わせながら、不要な工事が含まれていないかを確認することが重要です。

原状回復費用をできるだけ抑えたい方は、工事費削減コンサルティングを提供するビズキューブ・コンサルティングにぜひご相談ください。創業40年の工事会社としての知見をもとに、適正な工事範囲の診断と費用削減の提案を行っています。

3. 工事の実施

契約した業者と工事内容を確認し、着工前にスケジュールと作業範囲を明確にしておくことが重要です。工事には、以下のような作業が含まれることが一般的です。

- 壁紙の張り替え

- 床材の補修・交換

- 空調・照明設備の撤去・修理

- 厨房・トイレなどの衛生設備の清掃・復旧

借主が工事中に進捗確認を怠ると、追加費用や工期延長につながる可能性があるため、定期的に進捗状況を確認し、疑問点があればすぐに業者へ相談することが重要です。

4. 完了検査

工事が完了したら、業者とともに完了検査を実施します。賃貸借契約書に記載された原状回復の条件を満たしているかをチェックし、不備があればその場で修正を依頼します。

検査結果は、写真やチェックリストなどで記録を残しておくと安心です。後日、貸主との認識違いが生じた場合の証拠資料として活用できます。

5. 退去と引き渡し

完了検査後は、貸主との立会いのもとで物件の引き渡しを行います。このタイミングで、敷金の返還条件や精算内容についても確認しておきましょう。

借主は引き渡し時に、工事完了の記録や賃貸借契約書のコピーを持参し、口頭だけでなく書面でやり取りを残すことで、後日のトラブル防止につながります。

原状回復に関するトラブル事例と防止策

原状回復工事は、契約内容や工事の進め方によって、思わぬトラブルが発生することがあります。ここでは、よくある事例とその防止策、さらに実際の判例をもとに注意すべきポイントを解説します。

よくあるトラブル事例

1. 原状回復の範囲に関する認識のズレ

借主と貸主で「どこまで修復すべきか」の認識が異なるケースです。

例:借主は「経年劣化だから修復不要」と判断した壁紙について、貸主が「全面張り替えが必要」と主張し、費用負担を求めてくる。

賃貸借契約書に曖昧な表現がある場合、こうした解釈の違いが費用トラブルや契約不履行の原因になります。

2. 見積もりの不明瞭さ

工事後に、見積もりに含まれていなかった項目の追加費用を請求されるケースです。

例:「床材の補修」と記載されていたが、実際には「全面張り替え」が行われ、数十万円の追加請求が発生。

事前に工事内容の詳細を確認していないと、予算オーバーにつながるリスクがあります。

3. 工事の質や進捗の問題

業者による工事が契約通りに行われない、または予定より大幅に遅れることで、借主が不利益を被るケースです。

例:退去日までに工事が終わらず、貸主との引き渡しが延期され、敷金の返還が遅れる・追加賃料が発生するなどの影響が出る。

進捗確認を怠ると、こうしたリスクに気づけないまま退去日を迎えてしまうこともあります。

このようなトラブルは、賃貸借契約書の確認不足・業者とのコミュニケーション不足・見積もりの読み違いなど、基本的な準備を怠ることで起こりやすくなります。

実際の判例から学ぶ注意点

原状回復に関する契約条項は、退去時の費用負担や工事範囲に大きく影響します。

東京地裁平成23年6月9日判決では、ラーメン店を営んでいた借主が、賃貸借契約書に記載された「スケルトン状態での原状回復義務」を履行せず、契約違反として費用負担を命じられた事例がありました。

この判例では、以下のようなポイントが争点となりました。

| 注意点 | 内容 |

| 契約条項の明確性 | 「コンクリート打放し状態に回復すること」が賃貸借契約書に明記されていた |

| 借主の主張 | 借主は「築10年の建物にスケルトン返しは過剰負担で、公序良俗(民法90条)に反する」と主張 |

| 裁判所の判断 | 飲食店としての事業用契約であり、契約内容を理解した上で締結しているため、原状回復義務は有効と判断された |

この判例が示す通り、事業用物件では契約自由の原則が強く働くため、賃貸借契約書に記載された原状回復義務は原則として有効とされる傾向があります。

特に「スケルトン返し」や「造作撤去義務」などの条項がある場合、借主はその内容を十分に理解した上で契約を締結する必要があります。

参考:虎ノ門カレッジ法律事務所「飲食事業において、事業用建物の賃貸借終了時に原状回復義務が問題となった裁判例」

トラブルを防ぐためのチェックリスト

原状回復に関するトラブルを未然に防ぐためには、以下のチェックポイントを事前に確認しておくことが重要です。

| リスト項目 | 詳細 |

| 賃貸借契約書の再確認 | 原状回復の範囲や費用負担について、賃貸借契約書の該当条項(例:スケルトン返し、造作撤去、経年劣化の扱いなど)を読み込み、曖昧な表現は貸主や専門家に確認 |

| 業者選びの慎重さ | 業種に対応した実績のある業者を選定し、最低2〜3社から見積もりを取得。「一式」などの曖昧な表現がないかもチェック |

| 工事の進行状況の確認 | 工事中は週1回程度の進捗確認を行い、写真や報告書で記録を残すと安心。退去日が迫っている場合は、遅延リスクに注意 |

| 完了検査の実施 | 工事完了後は賃貸借契約書の条件に照らして検査を行い、必要があればその場で修正依頼。貸主との立会い前に第三者(不動産会社など)に確認してもらうのも有効 |

退去時に押さえるべき注意点

退去時には、以下のポイントを押さえておくことで、費用面・手続き面のトラブルを防ぐことができます。

| 注意点 | 詳細 |

| 退去のタイミングを計画的に設定 | 退去通知は賃貸借契約書で定められた期日(例:1〜3ヶ月前)までに提出。工事期間や業者の繁忙期(年度末など)も考慮し、余裕を持ったスケジュールを立てる |

| 敷金の取り扱いを事前に確認 | 敷金の返還条件(原状回復費用の控除有無など)を貸主と共有し、退去時に必要な書類(工事報告書、領収書など)を整えておく |

| 契約内容に基づいた行動 | 賃貸借契約書に記載された条件を遵守することで、貸主との認識のズレを防止。特に「原状回復の範囲」や「退去通知の方法」などは事前に確認しておくことが重要 |

原状回復費用を抑えるためのポイント

原状回復費用を抑えるには、事前の準備と計画的な対応が不可欠です。以下に、費用削減に役立つ具体的なポイントを紹介します。

1. 相場の事前調査

原状回復費用は、業種・地域・物件の状態によって大きく異なります。たとえば、飲食店では厨房設備の撤去が必要となるため費用が高くなりがちですが、オフィスでは比較的シンプルな内装が多く、費用を抑えやすい傾向があります。

複数の信頼できる業者から見積もりを取得し、工事内容・費用・工期を比較検討することが重要です。見積もりの比較では、「一式」などの曖昧な表現が含まれていないかもチェックしましょう。

さらに、以下の方法で相場感を把握することも可能です。

- 業種別の坪単価を掲載している専門サイトで事例を確認

- 原状回復費用シミュレーターを活用し、面積や業種を入力して概算を把握

2. 賃貸契約書の確認

賃貸借契約書には、原状回復に関する条項が記載されています。たとえば、「スケルトン返し」や「造作撤去」など、業種によって異なる条件が含まれていることがあります。

賃貸借契約書の内容を正確に理解することで、不要な修復作業を避けることが可能です。不明点がある場合は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

3. 自分でできる作業は積極的に行う

原状回復の中には、借主自身で対応可能な作業もあります。たとえば、

- 室内の清掃(床・壁・窓・換気扇など)

- 軽微な補修(ネジ穴のパテ埋め、シール跡の除去)

- 備品の撤去・整理

清掃や軽微な補修、備品の撤去などを借主自身で行うことで、業者に依頼する範囲を減らし、工事費用を削減できます。ただし、電気・配管・空調などの専門的な施工が必要な箇所は、無理に対応せず業者に任せることが安全です。

4. 早めの準備とスケジュール管理

退去の予定が決まったら、できるだけ早く原状回復の準備を始めることが重要です。年度末や繁忙期は業者の予約が取りづらく、急な対応になると割高な料金が発生する可能性があります。

退去日から逆算して、見積もり取得・業者選定・工事期間を含めたスケジュールを立てることで、費用を抑えつつ、質の高い施工を実現できます。

5. 業者との密なコミュニケーション

工事を依頼する業者とは、事前の打ち合わせや工事中の進捗確認をこまめに行うことが大切です。たとえば、週1回の進捗報告や写真による記録を依頼することで、認識のズレを防ぎ、追加費用や施工ミスのリスクを減らすことができます。

また、工事完了後の検査時にも、賃貸借契約書の条件に照らして確認を行うことで、貸主との引き渡しがスムーズに進みます。

まとめ:まずは賃貸借契約書の確認から始める

テナントの原状回復は、退去時に避けて通れない重要なプロセスです。適切に対応することで、トラブルを回避し、費用を抑えることが可能です。

原状回復は、賃貸契約に基づく法的義務であり、借主は物件を契約通りの状態に戻す責任があります。この義務を正しく理解することが、貸主との円滑な関係を保ち、スムーズな退去を実現する鍵となります。

また、費用は業種や物件の状態によって異なるため、相場の調査と業者選定が重要です。さらに、退去前の準備や自分でできる作業を積極的に行うことで、コスト削減にもつながります。

最後に、トラブルを未然に防ぐためには、賃貸借契約書の内容を正確に理解し、業者とのコミュニケーションを密に保つことが不可欠です。これらのポイントを押さえることで、事業者は安心して新たなステージへ進むことができるでしょう。

実は、退去費用だけでなく“毎月の賃料”も見直せる

原状回復費用は、退去時に一度だけ発生するスポット費用(変動費)ですが、テナント経営において継続的にかかる固定費の代表格が「賃料」です。

- 「長年同じ条件で借りている」

- 「周辺相場と比べて高い気がする」

そんな場合は、賃料の見直しによって、毎月のコストを継続的に削減できる可能性があります。

ビズキューブ・コンサルティングでは、賃料の適正価格を診断したうえで、減額交渉の材料を提供する「賃料削減コンサルティング」を行っております。

- 平均16.2%の賃料削減実績

- 初期費用不要の成果報酬型

- 削減できた分からのご請求なので安心

「退去はまだ先だけど、今の賃料が気になる」「他拠点のテナント賃料も見直したい」

そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。賃料が適正かどうかの診断だけでも無料で対応可能です。

払いすぎている賃料、放置していませんか?

実は、相場よりも高いテナント賃料を支払い続けている企業は、少なくありません。

その差額は、毎月数十万円から数百万円に及ぶ可能性があります。

ビズキューブ・コンサルティングは、賃料適正化コンサルティングのパイオニアとして、

これまでに【35,558件・2,349億円】の賃料削減を支援してきました。

まずは、無料の「賃料適正診断」で、現在の賃料が適正かどうかをチェックしてみませんか?

診断は貸主に知られることなく実施可能なため、トラブルの心配もありません。安心してご利用いただけます。

人気記事ランキング

人気記事ランキング